Dioscuri di un passato salvato: anime “orientali” d’avorio a Casa museo Thule, attraverso l’occhio misuratore di Luciano Schimmenti - di Danilo Maniscalco

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 21 Ottobre 2025

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 374

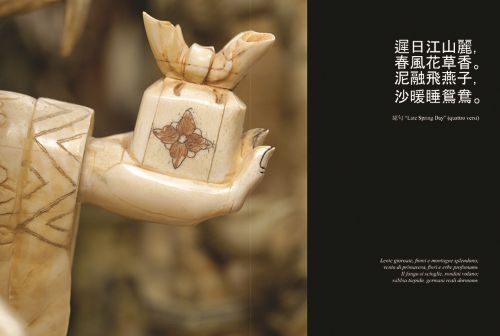

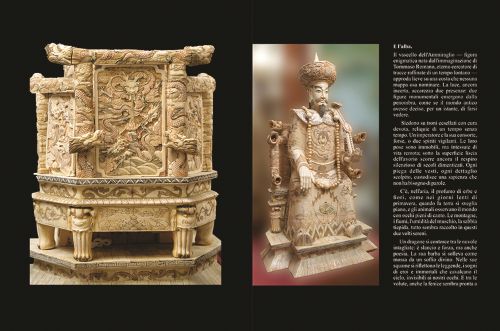

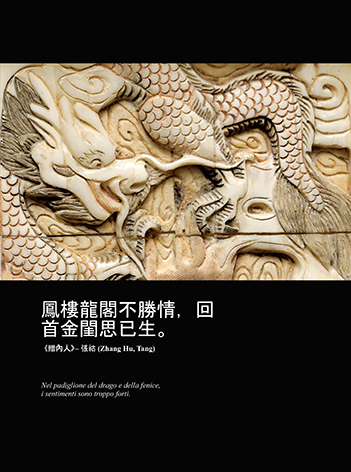

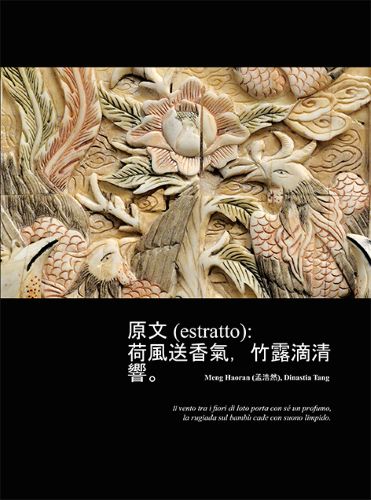

Pose imperiali quasi da eburneo “dittico consolare” paleocristiano, animate da giochi fluenti di nervi decorativi insidiosi e accattivanti, rapiscono l’attenzione ammirata e godiva, di ogni visitatore che vi incappi dinanzi, per caso o per volontà partecipe, durante l’esplorazione singolare di questo spazio onirico che Tommaso Romano coltiva e custodisce con rara cura paterna, aprendolo al pubblico con autentico slancio estetico, da colto collezionista/conoscitore, nel Palazzo Moretti-Romano di via Ammiraglio Gravina. Se Casa Thule è da considerarsi uno scrigno significativo all’interno del dotto segmento culturale del “collezionismo italiano”, di matrice privata, ebbene, resta da segnalare che qui non si custodisca un singolo tesoro, bensì l’idea stessa di valore estetico inteso come cifra maggiore della mera somma dei singoli pezzi; anima del concetto di mouseion a derivare dal lavorio sensuale e calibrato delle muse – quivi inoltre presenti artisticamente ad ogni angolo liberty o decò che sia – e in grado di sedimentare “pungoli percettivi” di consapevolezza posta a sedimento valido d’orgoglio d’appartenenza territoriale. La bellezza che genera bellezza, lo stupore che coltiva se stesso, la ragione che si inchina allo spirituale nell’arte (per dirla con Vassily Kandinsky), coinvolgono i nostri sensi animatamente a convergenze universali in grado di entrare in risonanza, perpetua o meno che sia, nel complesso e a tratti misterioso modus operandi tra noi e le cose del mondo, toccando corde incorporee, invisibili, “religiose” appunto. Accade costantemente, davanti il mistero dell’assiale dinamismo del Cristo Pantocratore della Basilica/Cattedrale Normanna di Cefalù, in cui le tessere coloratissime della brillante eredità figurativa bizantina smaterializzano, particellandolo, il messaggio spirituale del lascito religioso cristiano in favore della nostra ammirazione sedotta dall’arte cristologica; accade dinanzi ogni oggetto elegante autenticamente prodotto dalla genialità di artisti complici del retaggio creativo di confine, e accade anche all’interno delle stanze “incrostate” di bellezza di Casa Thule, in cui lo sguardo errante si  perde costantemente in direzione di personalissimi orizzonti mentali, adesi e invischiati entro limiti percettivi dal rigoroso invito al bello coltivato e tutelato. Di questi temi e di questi luoghi, Schimmenti esplora animatamente, col suo solito piglio indagatore entusiasta e restituisce con raffinata eleganza formale, tutta l’energia più intima del comporre, lasciando che ad emergere sia la poesia primigenia dell’atto creativo degli artisti/produttori di bellezza, noti o meno che siano, e lo fa, consapevolmente esaltando volutamente il potere insito nelle immagini. Questi due personaggi immoti e così tanto presenti al loro ruolo “regale” e a noi osservatori odierni, uomo e donna, stesse dimensioni e medesima posa aulica, eguale bilanciamento iper-decorativista, entrambi “posati” su di un mite rialzo/stilobatato a sostegno di troni importanti e vividi di pulsioni narrative – anch’essi accesi prepotentemente di decori fantastici –, occupate dai rispettivi “pesi d’avorio”, distratti nella loro posa rigida intrisa di fissità ieratica, sostengono le ragioni silenti di una bellezza per la bellezza, appaiono distratti dai nostri giudizi voyeristici, custodiscono personali segreti e certezze, le loro certo, che non condividono con noi e null’altro appare in comunione con l’osservatore che non sia la loro presenza monumentalmente luminosa e seducente. Si, perché, in questi due personaggi appartenuti al mondo allegorico della Cina – probabilmente tardo-ottocentesca – già aperta al canto di facili occidentalismi manieristi, non manca la misura empatica di tradizioni secolari, il gusto per il mito di draghi a far scorrere e impaurirci, la grammatica artistica di una natura che sa serpeggiare animatamente insieme ai dragoni che brulicano tra abiti, schienali e ritti con artigli pericolosi, code tortili, sguardi imperiosi carezzati da lunghi baffi e piccoli occhi grandi quanto le squame operose del corpo d’avorio, misto a probabili sezioni d’osso, poco importa. La natura animale del materiale che domina la superficie sapientemente incisa e cesellata, e che un tempo sapeva parlare ai suoi contemporanei della grande maestria dell’autore oggi a noi ignoto – un maestro dell’incarnato pittorico applicato alla scultura –, ci racconta oggi e ancora una storia antica, tramandata attraverso la geografia dei continenti asiatico ed europeo, un andar avanti e indietro di contaminazioni reciproche a sancire il bisogno dell’artista colto d’ogni tempo, di esprimere concetti universali attraverso sembianze familiari e capaci di attraversare il tempo stesso. Ed ecco i Nostri personaggi agghindati alla maniera evocativa orientale con ampi copricapo stondati (vi naviga il drago per lui e per lei un uccello del paradiso?), cappe che odorano di mitologia remota, seduti appositamente su troni intarsiati di ulteriori storie allegoriche, differenti ma d’egual desiderio mistico a quelle della Cattedra eburnea di Massimiano a Ravenna (per tornare alle nostre latitudini cristiane ma d’eco orientaleggiante). Qualcosa, nella posa della mano sinistra di lei che tiene un box floreale concluso dall’ennesimo fiore a petali spalancati, ricorda certe pose iconiche da Santo Stefano protomartire (Sinai, monastero di Santa Caterina) ammiccando al dono di qualcosa forse per lui (Verginità? Purezza? Amore eterno?); la simmetria, totale e breve, raggiunta nel fluire composto dei personaggi assisi in trono, tradita soltanto dalle diverse posizioni degli arti superiori, rammenta e rimanda all’arte musiva ravennate giustinianea e alle figure del medioevo bizantino e persino carolingio dell’arte cristiana di prelati e monarchi e, nell’ovvia sua distanza dai contenuti occidentali, lascia parlare quei corpi regali, attraverso un

perde costantemente in direzione di personalissimi orizzonti mentali, adesi e invischiati entro limiti percettivi dal rigoroso invito al bello coltivato e tutelato. Di questi temi e di questi luoghi, Schimmenti esplora animatamente, col suo solito piglio indagatore entusiasta e restituisce con raffinata eleganza formale, tutta l’energia più intima del comporre, lasciando che ad emergere sia la poesia primigenia dell’atto creativo degli artisti/produttori di bellezza, noti o meno che siano, e lo fa, consapevolmente esaltando volutamente il potere insito nelle immagini. Questi due personaggi immoti e così tanto presenti al loro ruolo “regale” e a noi osservatori odierni, uomo e donna, stesse dimensioni e medesima posa aulica, eguale bilanciamento iper-decorativista, entrambi “posati” su di un mite rialzo/stilobatato a sostegno di troni importanti e vividi di pulsioni narrative – anch’essi accesi prepotentemente di decori fantastici –, occupate dai rispettivi “pesi d’avorio”, distratti nella loro posa rigida intrisa di fissità ieratica, sostengono le ragioni silenti di una bellezza per la bellezza, appaiono distratti dai nostri giudizi voyeristici, custodiscono personali segreti e certezze, le loro certo, che non condividono con noi e null’altro appare in comunione con l’osservatore che non sia la loro presenza monumentalmente luminosa e seducente. Si, perché, in questi due personaggi appartenuti al mondo allegorico della Cina – probabilmente tardo-ottocentesca – già aperta al canto di facili occidentalismi manieristi, non manca la misura empatica di tradizioni secolari, il gusto per il mito di draghi a far scorrere e impaurirci, la grammatica artistica di una natura che sa serpeggiare animatamente insieme ai dragoni che brulicano tra abiti, schienali e ritti con artigli pericolosi, code tortili, sguardi imperiosi carezzati da lunghi baffi e piccoli occhi grandi quanto le squame operose del corpo d’avorio, misto a probabili sezioni d’osso, poco importa. La natura animale del materiale che domina la superficie sapientemente incisa e cesellata, e che un tempo sapeva parlare ai suoi contemporanei della grande maestria dell’autore oggi a noi ignoto – un maestro dell’incarnato pittorico applicato alla scultura –, ci racconta oggi e ancora una storia antica, tramandata attraverso la geografia dei continenti asiatico ed europeo, un andar avanti e indietro di contaminazioni reciproche a sancire il bisogno dell’artista colto d’ogni tempo, di esprimere concetti universali attraverso sembianze familiari e capaci di attraversare il tempo stesso. Ed ecco i Nostri personaggi agghindati alla maniera evocativa orientale con ampi copricapo stondati (vi naviga il drago per lui e per lei un uccello del paradiso?), cappe che odorano di mitologia remota, seduti appositamente su troni intarsiati di ulteriori storie allegoriche, differenti ma d’egual desiderio mistico a quelle della Cattedra eburnea di Massimiano a Ravenna (per tornare alle nostre latitudini cristiane ma d’eco orientaleggiante). Qualcosa, nella posa della mano sinistra di lei che tiene un box floreale concluso dall’ennesimo fiore a petali spalancati, ricorda certe pose iconiche da Santo Stefano protomartire (Sinai, monastero di Santa Caterina) ammiccando al dono di qualcosa forse per lui (Verginità? Purezza? Amore eterno?); la simmetria, totale e breve, raggiunta nel fluire composto dei personaggi assisi in trono, tradita soltanto dalle diverse posizioni degli arti superiori, rammenta e rimanda all’arte musiva ravennate giustinianea e alle figure del medioevo bizantino e persino carolingio dell’arte cristiana di prelati e monarchi e, nell’ovvia sua distanza dai contenuti occidentali, lascia parlare quei corpi regali, attraverso un  “linguaggio corporeo” a noi ben noto, amato e metabolizzato. Nulla di religioso ma abbastanza spirituale per legare geografie distinte e distanti tra loro. Tra le poche notizie a noi giunte, la collocazione temporale di una “cineseria” tardo-ottocentesca – forse commissionata proprio per il mercato occidentale d’ambito –, una misura cronologica che se verificata, potrebbe parlarci delle ragioni intime della presenza così diffusa di una natura naturaleggiante profusa tra, fogliame, fiori e uccelli, quasi in direzione del primo Liberty europeo d’avanguardia belga o francese (Guimard/Horta 1890 ca). Ma poco importa davvero a questo punto, perché all’oblio delle notizie contestuali, sopraggiunge e surroga, attraverso il proprio raffinato obiettivo luminoso, Schimmenti. Anima la nostra fantasia rituale coltivando per noi la magia insita nel gusto autentico per il dettaglio, ci segnala simmetrie e asimmetrie con la stessa potenza evocativa, riduce il dubbio di stare osservando un piccolo capolavoro d’arte decorativa a verità esaustiva, ci consente di viaggiare in un mondo creativo che ha nella poetica del microcosmo del piccolo particellare tanto caro alla ricerca compositiva di Daniel Libeskind, la radice della propria scintilla creativa.

“linguaggio corporeo” a noi ben noto, amato e metabolizzato. Nulla di religioso ma abbastanza spirituale per legare geografie distinte e distanti tra loro. Tra le poche notizie a noi giunte, la collocazione temporale di una “cineseria” tardo-ottocentesca – forse commissionata proprio per il mercato occidentale d’ambito –, una misura cronologica che se verificata, potrebbe parlarci delle ragioni intime della presenza così diffusa di una natura naturaleggiante profusa tra, fogliame, fiori e uccelli, quasi in direzione del primo Liberty europeo d’avanguardia belga o francese (Guimard/Horta 1890 ca). Ma poco importa davvero a questo punto, perché all’oblio delle notizie contestuali, sopraggiunge e surroga, attraverso il proprio raffinato obiettivo luminoso, Schimmenti. Anima la nostra fantasia rituale coltivando per noi la magia insita nel gusto autentico per il dettaglio, ci segnala simmetrie e asimmetrie con la stessa potenza evocativa, riduce il dubbio di stare osservando un piccolo capolavoro d’arte decorativa a verità esaustiva, ci consente di viaggiare in un mondo creativo che ha nella poetica del microcosmo del piccolo particellare tanto caro alla ricerca compositiva di Daniel Libeskind, la radice della propria scintilla creativa.