“Un culto e un onomastico omerico: il topo, il dio, la peste” di Carmelo Currò

- Dettagli

- Category: Categorie

- Creato: 07 Marzo 2019

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 3784

I media in questi giorni stanno riportando la notizia secondo cui gli ultimi studi di alcuni scienziati proverebbero che le pestilenze dei millenni scorsi non furono dovute alla pulce del ratto ma alla trasmissione di cui sarebbero stati responsabili i parassiti dell’uomo. Si sa che la scarsa attenzione alle condizioni igieniche, fino ad epoca relativamente prossima fu primissima causa di morte e di contagio nelle comunità europee; e che la peste nera (famose quelle del 1348 e del 1656) spopolò città e regioni che furono in molti casi più che dimezzate dei loro abitanti.

Ma, in mancanza di documenti scritti sui più antichi contagi, desidero almeno richiamare quella che mi pare un’intuizione degli uomini dell’antichità, una traccia che sarebbe dovuta essere meglio seguita e identificata da tanti studiosi dei miti e della poesia, ed essere messa a disposizione della comunità scientifica, anche di quella che fino al Seicento faceva inutile ricorso alle opinioni dei filosofi greci per la diagnosi e la cura delle malattie.

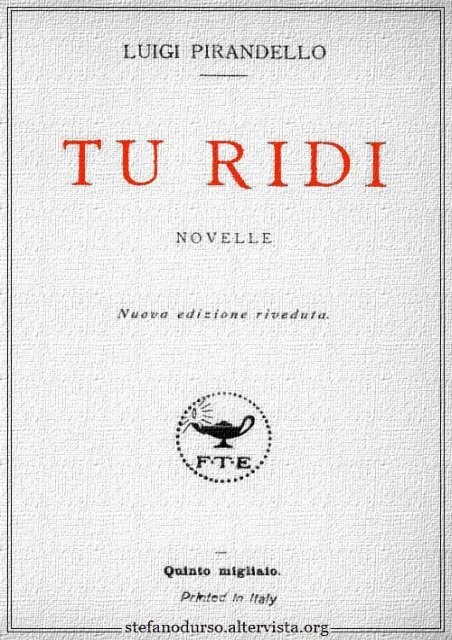

Mi riferisco a quell’indizio che tutti abbiamo avuto sotto mano: a una parola (un appellativo) che tutti abbiamo letto, e che veniva (ma spesso non veniva affatto) diversamente interpretato da chi ci insegnava i rudimenti della poesia e della letteratura. Una parola che ci fa da fonte preterintenzionale, come i fatti della mitologia e dell’epica. Ricordate i versi dell’Iliade in cui Apollo, il dio arciere, ritenuto responsabile di provocare morti improvvise e malattie contagiose con l’invisibile scoccare di frecce dal suo arco, viene invocato nel Poema dal sacerdote Crise? Costui, come si ricorderà, secondo Omero venne al campo degli Achei per riscattare sua figlia che era stata catturata e tenuta come schiava da Agamennone (“il re dei Prodi”). Ma alle richieste di riscatto di Crise che invocava il suo dio Apollo, il re rispose adirato, ingiungendo al vecchio di partire dal campo e di non farsi più vedere se ci teneva alla vita, poiché i suoi sensi erano stati completamente confusi dalla giovane schiava.

Il sacerdote, allontanatosi dalle tende achee, chiese allora aiuto e vendetta ad Apollo. E invocava: “Dio dall’arco d’argento, o tu che Crisa/ proteggi e l’alma Cilla, e sei di Ténedo/ possente imperador, Smintéo, deh m’odi” (Cf. Iliade, I, vv. 46-49, nella sontuosa traduzione di Vincenzo Monti). Sminteo, attributo del dio, altro non significa che topo (da rodere, roditore). Ossia dio topo, re dei topi, protettore dai topi. Nei commenti di ogni tempo, il dio Apollo sarebbe apparso come un liberatore dai topi, un flagello delle campagne che minacciava di danneggiare i raccolti (già scarsi in periodi di siccità o di freddo intenso e prolungato). La divinità, insomma, sarebbe stata una specie di protettore in grado di allontanare i roditori da città e depositi di viveri. Già nell’antico Egitto, quando si scoprì che il gatto era un formidabile cacciatore di topi, si ricercarono attivamente questi animali da mettere a guardia dei granai, riempiti grazie al fertilizzante naturale del Nilo che invadeva i campi coltivati. I felini, addomesticati proprio a partire dal gatto selvatico africano, erano ritenuti beni indispensabili e di lusso, fatti oggetto di ossequio, venerazione e persino mummificati.

Nella mentalità dei nostri progenitori ed antenati, chiunque fosse capace di liberare improvvisamente città e campagne dai topi, era considerato anche in grado di gestire la magia o di richiamare grazie dal Cielo; e basta ricordare la favola e il mito del pifferaio magico, il racconto ambientato nella città sassone di Hamelin in periodo medievale, che prende certamente lo spunto da una periodica invasione dei roditori. In tempi molto più recenti, è famoso il miracolo (tra gli innumerevoli) di S.Gerardo Maiella il quale a Corato, con un segno di Croce liberò il campo di un contadino disperato dai topi che gli stavano distruggendo il raccolto. La liberazione dai topi si innesta dunque su un evento negativo e distruttivo; e non corrisponde all’ipotesi di situazioni propizie, come nel caso di credenze di reincarnazione in roditori, quale si riscontra, per esempio, nelle storie che si raccontano intorno al tempio indiano di Karni Mata in India dove i topi sono nutriti e onorati (Cf. U.TORELLI, Karmi Mata: l’incredibile tempio dei topi ai confini del Rajasthan, in Il corriere della Sera (Dove), 10 maggio 2013).

E’ vero che la divinità che evoca i topi, identificata poi in Apollo, proviene dall’Asia, ossia dall’India attraverso la Cananea; ma la tradizione negativa della presenza di un simile culto, è piuttosto esplicativa di un collegamento fra il topo e il dio dalle morti improvvise e delle pestilenze.

Omero dice precisamente che “irato al sire/ destò quel dio nel campo un feral morbo” (vv. 11-12). Apollo, dunque, per vendicare l’oltraggio nei confronti del suo sacerdote, “scese/ dalle cime d’Olimpo in gran disdegno/ coll’arco su le spalle, e la faretra” (vv. 55-57). “Piantossi / delle navi al cospetto: indi uno strale/ liberò dalla corda, ed un ronzío/ terribile mandò l’arco d’argento./ Prima i giumenti e i presti veltri assalse,/ poi le schiere a ferir prese, vibrando/ le mortifere punte; onde per tutto/ degli esanimi corpi ardean le pire” (vv.61-68).

Come di consueto il terribile contagio (alla stregua di ogni evento naturale negativo) veniva considerato la punizione per un peccato nei confronti della divinità. Ma a noi interessa il risultato di una simile convinzione, che procede dalla richiesta di perdono e continua nel corso della propiziazione e del culto, come nell’Iliade si consiglia di accettare il riscatto portato da Crise al posto di sua figlia.

E’ ben saputo, oggi, come la presenza di templi dedicati ad Ercole, e il ricordo di antichi luoghi di culto (anche trasformati in comunità, come nel caso di Erchie, nella Costiera amalfitana), corrispondano al ricordo di profonde fratture nel terreno o a fenomeni catastrofici dovuti ai terremoti. Lo scuotimento del terreno ricordava agli uomini antichi le percussioni della clava dell’eroe, e la sua vittoria sulle entità negative impersonate dai suoi nemici.

A mio avviso, dunque, anche la presenza dei toponimi derivanti dal vocabolo o (in questo caso) onomastico Smynteo, altro non ricordano se non i luoghi dove, in seguito all’imperversare di una tra le numerose pestilenze (termine onnicomprensivo per designare qualsiasi specie di contagio) degli scorsi millenni, fu edificato un altare o un tempio in onore di Apollo, chiedendo a lui la fine del castigo. Non diversamente, lo spirito religioso dei nostri antenati dei secoli scorsi, ispirò l’edificazione in tutta Italia di innumerevoli chiese e cappelle dedicate a S.Rocco e a S.Sebastiano, invocati come protettori della peste.

Oltre alle feste ricordate a Rodi, infatti, due località nei pressi dell’antica città di Amassito (localizzata in quella che è considerata la Troade) si chiamavano Smyntei; un’altra era a Larissa, ed altre a Paro e Lindo (Cf. A. BUONACCIUOLI, La seconda parte della Geografia di Strabone, Ferrara 1565, p.197). Del resto, la divinità cananea da cui sembra essere derivato Apollo Smynteo è Esmus, ossia dio simile al topo, che veniva invocato come divinità guaritrice (Cf. R.GRAVES, I miti greci, Cles 1982, p.70).

Dunque, i nostri più lontani antenati sembra avessero capito che il topo aveva molto a che fare con la peste, e che probabilmente piuttosto che la fertilità, l’immagine del topo era evocata come quella di un essere distruttore non solo dei raccolti (non si guariva dal cattivo raccolto) ma anche della stessa persona.

Purtroppo, anche in questo caso, l’osservazione e l’intuizione rimasero a livello di un dato, assorbito dal semplice culto, senza la messa in opera di una profilassi utile o duratura.