Giovanni Taibi, "Un amore perduto" (Ed. Albatros)

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 04 Marzo 2020

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 1606

di Giuseppe Bagnasco

di Giuseppe Bagnasco

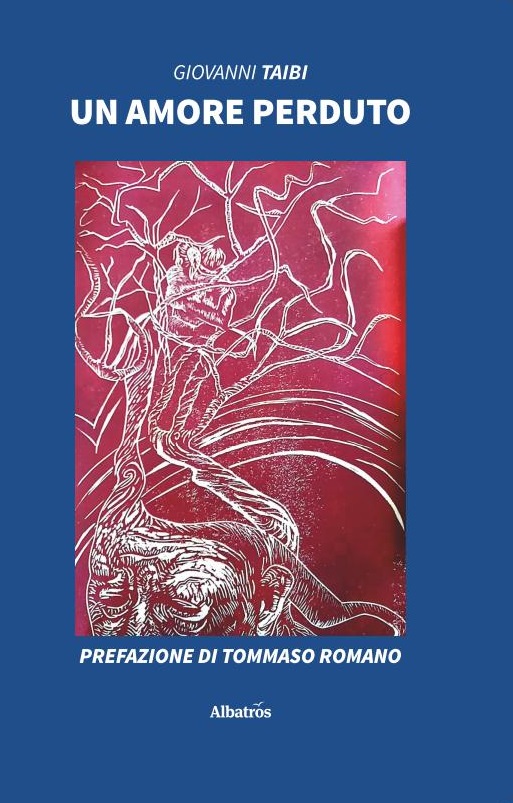

La figura di un volto troncato, privo della calotta cranica da cui fuoriescono grovigli di “similneuroni”, su uno sfondo color sanguigno. Si presenta così la copertina del nuovo libro di Giovanni Taibi, disegnata da Loredana Dioguardi. Ma c’è un particolare: quasi fosse un nido seminascosto tra le fronde di un albero echeggiante il surrealismo, si intravede la raffigurazione di un uomo e una donna con in mezzo un bambino, iconografia plastica di una famiglia. Una famiglia che però sta fuori dal cervello come fosse estranea alle sue concezioni, come fosse esiliata ma che comunque esiste. Il racconto racchiuso nel recinto di “Un amore perduto”(Ed. Albatros-II filo – Roma 2019) appare, rispetto al precedente “Lame di buio dal passato”più come un prequel che non come quel sequel così, come preannunciato dall’Autore. Il filosofo Tommaso Romano nella relativa prefazione da lui curata, afferma che Taibi con questo lavoro “racconta l’anima profonda della condizione umana” e al pari di un aforisma, aggiunge, “che uno sguardo …può risolvere una vita o arrivare troppo tardi”. Affermazione quanto mai rivelatrice del contesto e che emerge da una lettera del protagonista Salvo nella quale addebita l’inizio delle sue sofferenze a :”…quando mi accogliesti con un sorriso omicida…”. Al contrario del prefatore che preferisce, a beneficio del lettore, non svelare nulla, “nelle pieghe e nella conclusione” del romanzo, a noi questo non è dato poiché nostro compito è quello dell’ “Io osservatore” che deve scavare proprio in quelle pieghe per poter portare alla luce quante sofferenze, contraddizioni, decisioni a volte non intimamente volute, si nascondono nell’animo umano. Nella fattispecie in coloro che vivono un dramma interiore, che si consuma quando nella vita prima o dopo si arriva ad un bivio. E’ lì il momento della scelta, lo scioglimento del dubbio dove è strutturato il binomio che oppone il sentire alla ragione. E la decisione presa, qualunque sia, suona sempre come una sentenza dove non c’è appello quando la vita nel suo consumo ne rivela il fallimento. Noi, in altra parte, abbiamo evidenziato come l’uomo, tra l’altro, si differenzia dagli animali in virtù proprio del possesso del dubbio. Una qualità che niente ha da vedere con gli “altri” dove è la naturale istintività a regolarne la vita.

E’ noto che ogni scrittore, a parte quelli che chiudono le loro storie come nelle favole per bambini “e tutti vissero felici e contenti”, cerca di offrire al lettore un messaggio sia questo inteso come un consiglio sia come un comandamento morale. Pertanto da parte nostra, per accoglierlo, non resta altro che esaminare più attentamente la personalità dei personaggi e trarne un giudizio quanto più esclusivamente oggettivo.

Nel romanzo, ai due “attori di scena”, Anna e Salvo, vista la inamovibilità del passato, non resta che gestire il futuro e alla fine ciascuno lo fa secondo il proprio sentire, secondo la propria educazione sentimentale, secondo le proprie convinzioni. Per quel che riguarda Anna la sua prima convinta scelta è quella della normalità volta a quell’ordinato rapporto così come lo pretende nel suo conformismo una società organizzata. Ed è a questo rapporto tra il singolo e la comunità, che i sociologi si rifanno quando distinguono il concetto di opinione da quello di convinzione. In esso affermano che mentre è l’uomo a possedere l’opinione, è la convinzione a possedere l’uomo. Nella fattispecie è Anna ad essere posseduta quando si convince, cedendo ad una estemporanea infatuazione, a sposare un uomo (Paolo) e a dargli tre figli quasi a trincerarsi dietro un baluardo familiare che si rivela fragile.

L’Autore, come un deus ex machina, come colui che decide il destino dei suoi personaggi, quel destino che i greci dell’Età eroica ponevano sulle ginocchia di Giove, afferma come fosse un comune lettore,come fosse una voce fuori campo, che la storia tra Salvo e Anna poteva essere una grande storia d’amore se solo lei avesse fatto chiarezza nei suoi sentimenti, una chiarezza tardiva di cui la donna prende coscienza dopo venticinque anni. Certo, poteva essere una bella storia d’amore con un lieto fine ma Giovanni Taibi non si confà al romanticismo di un Manuel Garcia Marquez dove nel suo “L’amore ai tempi del colera” il principale personaggio Florentino Ariza, aspetta sessant’anni prima di impalmare l’amata Fermina Daza ed è forse in questo finale che confida Anna. Non è retorica moralista ma non c’è dubbio che la donna-Anna, pur con le “attenuanti generiche” che hanno scolpito le sue indecisioni, è uno spirito che vaga tra un dubbio di natura identitaria, identificato dopo un rapporto occasionale con uno sconosciuto e la ricerca di un uomo che l’attragga e creare con lui una famiglia in modo da dare una sistemazione alla sua vita. Ma questa pur comprensibile aspirazione contiene in sé il germe corrosivo per un duraturo menage matrimoniale e risiede nel momento in cui è lei a chiedere a Paolo di sposarla. Ma a parte quello che si desume dall’evidenza dei fatti, c’è una recondita motivazione che funge da motore relativo al mal celato comportamento di Anna. Lei, essendo l’unica donna del racconto è pertanto la sola nel rapporto di coppia ad esprimere, quale comune denominatore della presenza femminile, quelle aspirazioni dovute alle insoddisfazione della vita che si traducono a volte nella inconsapevole ricerca di quell’altrove o di quell’altrui. Ed ecco allora come talvolta tutto esplode in un fenomeno di rigetto, di evasione, di ribellione finalmente risolutivo. Ed è ciò che le succede quando, proponendosi di spostare indietro l’orologio della vita, si risolve a riprendere il filo di quell’amore giovanile da lei non corrisposto e ritrovare dopo vent’anni l’amore perduto. L’occasione cercata le si presenta al ricevimento di una lettera di Salvo, rimasto sempre e volitivamente “single”. Sono le condizioni ottimali che lasciano prevedere una conclusione a lieto fine secondo i classici canoni della maggiore scrittrice dei romanzi rosa (Liala). Ma Giovanni Taibi, lo rimarchiamo, non segue questo filone, non è uno scrittore di romanzi d’appendice alla maniera del “feuilleton” francese, sebbene la sua storia ricalchi in qual modo il classico triangolo: lei, lui e l’altro. Quell’altro che non ci doveva essere, ma che c’è: Paolo, l’icona della normalità.

Paolo è un uomo che crede nel matrimonio quale regolatore del sistema di vita. Ama la sua compagna convintamente pur accettandone la volubilità e la determinazione, senza accorgersi dei suoi travagli interiori e della conseguente fragilità del sodalizio coniugale. Una fragilità che si perde nei meandri della contrapposizione in Anna tra l’apparire (esteriore) e l’essere (intimamente inteso). E sappiamo come l’apparire è l’adesione a ciò che si mostra mentre l’essere è ciò che si è, ciò che si sente. Un sentire che lei non ha il coraggio di ammettere dal momento che la sua “raison culturelle” non l’accetta e non lo permette. Nella storia è Paolo la parte soccombente, quello che in metafora ci piace rappresentare come una boa in mezzo al mare dove Anna si àncora credendola un appoggio sicuro ma che abbandona quando scorge in lontananza un faro. E qui il faro-Salvo rappresenta l’idea dello spirito che resta lì fermo sul molo a segnalare la sua presenza, in contrapposizione al corpo che allora, per quell’amore non corrisposto da Anna, si allontana dai luoghi dove questo era sbocciato. Non sapeva, né poteva saperlo, che l’indecisione della persona desiderata era dovuta ad un travaglio esistenziale che l’aveva posta davanti ad un bivio. E ad Anna di bivii se ne presentano ben due: il primo con la scelta del suo orientamento sessuale, il secondo tra la riserva del sentimento e l’esigenza della vita. Una scelta che ci porta ad affrontare il tema del relativismo dell’amore dove la ricerca di una solida stabilità spesso prevale su quei due granelli di sabbia, per dirla alla Romano, che l’amore dovrebbe cementare rendendoli una piccola roccia e, quasi a recuperare l’immagine della copertina, eccola rappresentata in quel nucleo familiare che fuoriesce dalla mente ponendosi ai margini del pensiero. Taibi, a contrastare questa emarginazione, frappone a tutto ciò, a metà del volume, un capitolo dove esalta il valore fondante della famiglia in un siparietto che nella specie vede attestati di stima e d’affetto tra un padre e una figlia.

Per Paolo l’amore per Anna sfiora il manicheismo, interpreta l’amore non solo come dedizione da sconfinare in una schiavitù psicologica, ma come un eccesso di dovere verso l’amata senza accorgersi che alla lunga, mancando quelle affinità elettive, per dirla alla Goethe, questo contribuisce a causare l’allontanamento della donna. Taibi a conferma di ciò riporta una citazione di Niklas Luhmann in cui afferma:“...l’essenza stessa dell’amore, l’eccesso, è il fondamento della sua fine”. E la fine, nel teatro della vita, Paolo la vive non come un attore protagonista ma piuttosto come un figurante apparendo quasi come un intruso e comunque lo si esamini è lui che appare come la vittima sacrificale sull’altare di un consumato menage coniugale, è lui infatti che subisce, senza opporsi, la separazione della moglie, una donna palesemente confusa che non ha saputo o potuto comprendere la grandezza dell’amore sia del marito e ancor prima quello di Salvo, relegandoli entrambi nella soffitta del suo cuore. Metafora quanto mai appropriata dove il confinamento di quel grande sentimento è l’icona del fallimento di Anna dal momento che la sua precaria condizione di sensibilità mai le ha permesso di conoscere quale sofferenza comporti un addio.

L’addio è sempre un maledetto demone che si insinua nella mente di chi lo elabora e che spesso alla fine di una storia, porta sofferenza e dolore solo a chi ha amato veramente e la cui metabolizzazione comporta un difficile e lento percorso prima di essere inghiottito dall’oblio, prima di diventare nel riaffiorare nel tempo, un mistero della memoria. Per certi versi è un no alla vita a volte al coraggio ma in altri versi è dettato dalla stanchezza che s’insinua nella psiche e procura un’abulia, una kàmatos irrecuperabile e comporta per chi ne viene coinvolto una incapacità di reazione, una incapacità di capire. E qui su questa incapacità consentiteci una piccola digressione. C’è una frase, quasi un verso poetico, che compendia lo stato d’animo di Paolo e sta in una canzone del 1963 del cantante Giorgio Gaber nella sua “Porta romana:” ma tu dicesti, sì adesso basta, come se fosse facile capire…”. Una incapacità di comprensione che colpirà anche Anna.

Il secondo protagonista che appare all’inizio e alla fine del racconto, è Salvo. La sua figura aleggia nella dinamica della storia quale fosse un “convitato di pietra” che non partecipa ma c’è. Il suo comportamento nella scena finale dell’addio se appare di primo acchito incomprensibile, racchiude, nell’esame di una esasperata logica, un sistema di perché che spiega ad una incredula Anna. Per lui lei rimane l’unica donna della sua vita ma è anche quella donna capace, con un suo si o un no, di cambiargli la giornata. Ammaliato da quel forte sentimento che l’attanaglia da una vita, Salvo non vuole più soffrire perché sa che qualunque suo diniego anche banale lo farebbe precipitare nella costernazione e da lì nelle frange della disperazione. Stare con lei sarebbe un alternarsi tra felicità e dolore e pertanto si determina a porre fine alla storia. Qualcuno tra i lettori potrebbe considerare il rifiuto di accogliere il ritorno di Anna come l’esecuzione di una vendetta, si direbbe oggi di tipo sessista, ma abbiamo visto come altre sono le sue motivazione. Ma avviamoci alle conclusione del nostro “Io osservatore”.

Anna è l’indiscussa protagonista del romanzo, tutto ruota attorno alla sua ambigua personalità apparendo come una donna che tra delusioni e speranze cerca di uscire dal suo labirinto esistenziale aggrappandosi di volta in volta a situazione che le possono offrire un minimo di stabilità comportamentale. Un viaggio che compie attraverso l’introspezione della propria personalità, una esplorazione a 360 gradi in cerca della propria identità non esclusa una ricognizione sulla omosessualità femminile. E’ comunque una donna che, a nostro avviso, non sa amare, come “L’uomo che non sapeva amare”, del romanzo di Harold Robbins (1963).

Una incapacità che la porta a far girare a vuoto e senza costrutto la giostra della vita degli altri due protagonisti. Un triangolo, a cui si era prima accennato, dove però non c’è l’amore tra i due con l’esclusione del terzo soccombente, come in Lancillotto e Ginevra della saga arturiana o di Paolo e Francesca di dantesca memoria, ma l’offerta sostanziale dello spettro di un deserto, dove l’amore muore disidratato senza la linfa della sua essenza. Pertanto in “Un amore perduto” i tre protagonisti ne escono tutti e tre sconfitti dal momento che tutti e tre al “redde rationem” restano soli. Infatti i loro innamoramenti sbocciati in momenti diversi, non riescono mai ad incontrarsi giacché, per i veri sentimenti nessuno di loro è ”la persona giusta al momento giusto”. Ma non sono i soli a soffrirne. Infatti da ciò che narra questa storia e giusto per seguirne un percorso sociologico, i veri sconfitti sono principalmente due: l’Amore, perduto, proprio come il titolo del volume e soprattutto la Famiglia con il fallimento nella sua odierna concezione. Un fallimento che poggia le sue radici, e questo per entrambi i componenti la coppia, tanto nell’egoismo e nell’egocentrismo quanto nella non accettazione del confronto e il voler imporre sull’altro la propria primazia. Siamo di fronte al trionfo dell’egoismo, la cartina di tornasole della crisi isterica di questa società dove l’aforisma di Francesco Alberoni “incontrarsi per dirsi addio”assume spesso la veste della ordinaria regolarità. E così l’amore idealizzato di Salvo e quello istituzionale di Paolo nei confronti di Anna sono destinati a cadere nel vuoto dell’indifferenza della donna soprattutto verso Paolo quando considera il suo matrimonio “un camino spento”. Pertanto, riposto il libro, tra le sensazioni che lascia, due sono le deduzioni che ne possono trarre. Per la prima, il rapporto di coppia. La sua negativa conclusione non può non trovare un dirompente riflesso sulla società e sulla sua organizzazione. Lo sfaldamento del tessuto sociale di cui la famiglia costituisce il primo tassello comporta anche gravi conseguenze sulla stabilità demografica e ciò a causa della caduta verticale della natalità dovuta principalmente al senso generalizzato della precarietà. Per quanto riguarda la seconda la devianza del concetto di famiglia in cui non è estranea una disinvolta faciloneria nell’affrontare quelle responsabilità nei confronti della eventuale prole. Una disinvoltura che trova conferma nella descrizione dell’ultima scena che vede Anna, dopo il fallimento dell’incontro con Salvo, allontanarsi in silenzio, senza voltarsi, in totale atarassia, segno alquanto emblematico delle contraddizioni del nostro tempo. Ma l’Autore, accompagnando i passi di Anna vi aggiunge una sibillina frase: ”percepì qualche suono confuso che somigliava maledettamente alla parola addio”. Una parola che, a parte la semantica già elaborata, racchiude ed esprime un fallimento. E di fallimenti Anna in definitiva ne colleziona due. Il primo nella decisione di abbandonare la famiglia alla ricerca di una nuova vita. E qui riesce spontaneo il richiamo alla “Vita nova” di dantesca memoria, dove c’è la ricerca a che un nuovo percorso sia rinnovato sia nello spirito che purificato dal nobile sentimento dell’amore. Il secondo quando, sperando e credendo nell’inamovibile amore di Salvo, si risolve a incontrarlo credendo di riparare una crepa dovuta al tempo e non sospettando di trovare in lui un solido muro. Ciò che resta pertanto è un vuoto desolato, una sorta di “tabula rasa” così la chiamavano i latini quando con lo stilo spianavano la tavoletta di cera, oppure il “Nulla” come l’avrebbe enunciato, nella sua speculazione filosofica Friedrich Neitzsche. Un “nichilismo passivo” quindi, così come traspare dalle vicende narrate. Un epilogo fortemente negativo, aggiungiamo noi, che se da un lato esalta, in Salvo e Anna, la determinazione libertaria, dall’altro in alternativa non lascia intravedere “nulla” di costruttivo. Ci troviamo di fronte al quel “libero arbitrio” che, a parer nostro, trae le sue fonti dalla mitologia biblica nel tratto in cui vede Eva eludere l’ammonimento divino e impossessarsi con un gesto libertario della conoscenza. E’ quello stesso libero arbitrio che porta Anna a liberarsi del marito e Salvo a fare a meno di Anna. Ci troviamo di fronte quindi ad una crisi di sistema, una crisi che trae origine dalle disastrose conseguenze della seconda guerra mondiale dove i concetti denucleati dai principi della cultura occidentale, ne escono distrutti. Fin qui la lettura sociologica. Ma al di là di un moralismo di maniera, ci fa obbligo dare un quid definitivo al lavoro di Taibi. “Un amore perduto” non è solo un racconto, la storia di un non-amore, l’aver evidenziato la precarietà del rapporto di coppia e il suo svilimento, ma nelle pieghe, un severo ammonimento perché escludendo l’amore dalla base fondante della famiglia, ciò che resta altro non è che la visione di una società malata che si avvia ad un indecifrabile tramonto. Un quadro desolante le cui cause non sono lontane da quelle espresse dal filosofo Giuseppe Bedeschi nel suo “Declino e tramonto della civiltà occidentale”. Una civiltà le cui fonti risalgono alla cultura dell’antica Grecia i cui coloni dovunque andassero costruivano sempre un teatro e un tempio e a quella romana che prevedeva per qualunque provincia conquistata strade, acquedotti e terme. Come dire che mentre i primi si prendevano cura dello spirito quegli altri pensavano a quella del corpo. Un connubio felice disarticolato in seguito da una pessima gestione della Chiesa d’allora, quando ritenne il corpo la prigione dell’anima e pertanto da punire. Ma, a parte questa breve digressione, terminiamo con un’ultima anche se tardiva nota. Il lessico, la forma scorrevole, la costruzione dei periodi curati in questo testo ci donano, ed è questo il suo pregio, un racconto che si snoda con una semplicità e una chiarezza ammirevoli, volti a catturare e ad affabulare nel loro proseguo, l’attenzione e il coinvolgimento emotivo del lettore. Inoltre, e ne ripetiamo il concetto, il merito del Nostro è quello nell’aver denunciato quelle precarietà comportamentali di sostanza, di spirito e di pensiero che come tarli hanno corroso questa nostra società. Una società che nel suo regresso spirituale, quasi un diverso ritorno al medioevo come dimostra il ricorso agli antichi rimedi empirici nell’affrontare oggi la pandemia del “coronavirus”, sembra avviarsi ciecamente al suo dissolvimento e naufragare senza quartiere sotto il rigetto di quell’etica storica che ha avuto nel diritto romano e nel dettato cristiano le sue fonti.