La bellezza raccolta di Tanino Bonifacio – di Maria Patrizia Allotta

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 21 Luglio 2025

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 724

La vera Arte

non ha bisogno di proclami

e si compie in silenzio.

Marcel Proust

Lieve pioggia in pieno deserto queste pagine che si snodano secondo un ritmo armonioso tanto da divenire melodia dello spirito.

Sole in piena tempesta questa scrittura che si trasforma in arpa per intonare note in nome della sublimazione dell’Arte.

Delicato vento in afoso luogo questo testo che si fa pneuma vitale in virtù di ancestrale orchestra della bellezza eterna.

Qui niente orpelli, né giravolte, neanche maschere e neppure infingimenti. La capziosa intelligenza artificiale esclusa, il linguaggio baroccheggiante assente, l’impalcatura astrusa respinta.

Esclusivamente parole delicate che sgranandosi come rosario si fanno versus e anche canto e perfino preghiera.

Solamente segni tenui che divenendo invocano speranza ardita in tempi di amara incertezza.

Unicamente voce inconsueta che realizzandosi si concretizza come testimonianza della sacralità del bello, della divinità dello stile, della venerabilità dell’armonia.

Semplicemente lemmi in libertà che, nel farsi autentico, non descrivono ma narrano a chi sa aspettare l’atto creativo come liberatore atteso, così come in luoghi di guerra.

Così la Collezione d’Arte contemporanea della Casa Museo Thule, vive.

Così La bellezza raccolta, persiste in petto.

Così lo spirito dell’amatore d’incanto permane intimamente.

Per buona penna, infatti, è ancora più chiaro come una Casa sia divenuta Museo e come una Collezione si sia sublimata in Arte e come un’atmosfera si sia elevata a quella filosofia che aristotelicamente oscilla tra potenza e atto, tra forma e sostanza, tra accidente ed essenza in una visione totalizzante che ben rappresenta l’esistenza di un intellettuale insolito, raro anche, unico forse ovvero il Collezionista in questione, il proprietario delle otto stanze, in Via Ammiraglio Gravina, nel palazzetto Liberty del 1898, nel cuore di Palermo.

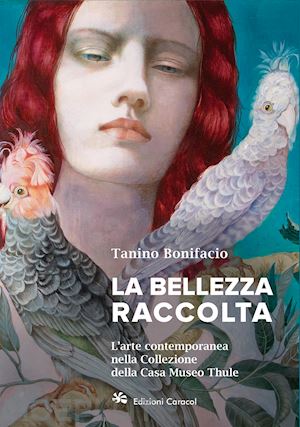

Dunque, nelle 107 pagine edite da Caracol, veramente “L’arte è la vita vista attraverso un temperamento”, così come sussurra Émile Zola; mentre “La vita imita l’arte molto più dell’arte che imita la vita”, così come bisbiglia Oscar Wilde.

Sì. Perché lungo il testo - che gode anche della prefazione dal titolo Lo sguardo sulle cose, sulle anime del distinto Aldo Gerbino e della nota intitolata La casa dei destini incrociati del prezioso Salvatore Ferlita - non soltanto vengono presentate, in chiave storico-critica, le opere d’arte di alcuni significativi artisti che operarono dalla seconda metà del ‘900 fino ai nostri giorni - i quali, tra l’altro, nobilmente, convivono con la creatività antica e moderna - ma, soprattutto, viene narrata l’esistenza “spirituale e culturale del Collezionista e testimone dell’affascinante intreccio tra arte e vita”. Lungo l’itinerario proposto, dunque, “la trasposizione reale ed al contempo simbolica della vita intima” di un uomo “che ha fondato la sua sensibilità estetica e la sua esistenza attraverso una naturale ed istintiva devozione per la bellezza” è netta. Ed è grazie all’attenta descrizione che è possibile cogliere lo “stupore” e la “camera della meraviglia”, ma anche “l’abisso”, unitamente alla “liturgia dell’armonia” e alla “vertigine della mescolanza”.

Qui “il visitatore attento assapora e respira l’atmosfera caratterizzata dall’empatia, dall’intimità e dalla spiritualità: otto stanze che rappresentano il tabernacolo nel quale si custodiscono e si conservano le memorie e le tracce di opere d’arte che altrimenti sarebbero state destinate al buio al silenzio e all’oblio”.

Ecco allora che in un ambiente dove trionfa il Déco e il Liberty arredato con mobili firmati Ducrot, Golia e Mucoli, accanto alle tante “sculture, porcellane, gessi, quadri, stampe, arazzi, tappeti”, ai molti documenti importanti e ai circa quindicimila volumi emblematici, troviamo opere d’arte legate alla “produzione pittorica siciliana a cavallo fra due secoli 1800 e 1900, un percorso di memoria realizzato con alcuni grandi artisti che della natura e del paesaggio ne hanno fatto l’essenza della propria poetica (…): Natale Carta, Mario Rutelli, Sabatino Mirabella, Pina Calì, Salvatore Gregorietti, Giuseppe Enea, Silvestre Cuffaro, Luigi di Giovanni, Giuseppe di Giovanni, Domenico Quattrocchi, Giuseppe Sciuti, Onofrio Tomaselli, Francesco Camarda, Michele Catti, Manlio Giarizzo, Michele Cortigiani, Tommaso Bertolino, Eustachio Catalano” ed il Maestro Ernesto Basile con i suoi impareggiabili disegni.

Intrecci d’arte nella collezione, dunque, nello spazio delle ormai famose otto stanze, abitate da “presenze evocative, le quali rimandando a qualcosa d’altro, richiamano un altrove il cui ordine di un tutt’uno è concepibile solo in una concatenazione di associazioni emotive e sensoriali (…); un contenitore di elementi simbolici che animano ogni oggetto, opera d’arte, libro, documento e porcellana”. Non oggetti. Ma soggetti.

Ma non è tutto. Con Artisti, poetiche e movimenti, l’attenzione si rivolge al “panorama stilistico molteplice e polifonico, composto da più di cento opere fra scultura, pittura, acquerelli, disegni e stampe di artisti come: Erma Zago, Giuseppe Patania, Michele Dixit, Giovan Battista Caputo, Pericle Fazzini, Eliano Fantuzzi, Orfeo Tamburi, Giovanni Rosone, Agenore Fabbri, Gino Morici, Vincenzo Vinciguerra, Emilio Greco; Fiorenzo Tomea” e, ancora, “Remo Brindisi, Salvatore Fiume, Tono Zancanaro, Pupino Samonā, Bruno Livori, Salvatore Scarpitta, Pierre Fernandez Armand, Raffaello Piraino, Rafael Alberti, Lucio del Pezzo, Quintino di Napoli, Piero Gauli, Andrea Carisi, Totò Bonanno, Dori Bignotti, Gigi Martorelli, Sergio Ceccotti, Camillo Fait, Giacomo Porzano, Josè Guevara, Maurilio Catalano, Renzo Vespignani, Ignazio Moncada, Carla Accardi, Mauro Straccioli, Saverio Terruso, Giorgio Forattini, Madè, Aldo Pecoraino” e, infine, “Pippo Gambino, Salvatore Provino, Gery Scalzo, Pedro Cano, Igor Mitoray, Athos Faccincani, Gaetano Lo Manto, Filippo Scimeca, Aurelio Caruso, Filippo Grillo, Giovanni Leto, Medhat Shafik, John Picking, Anna Kennel, Giorgio Carpinteri, Laura Natangelo, Tommaso Serra, Elio Corrao, Athos Collura, Giacomo Rizzo, Croce Taravella”.

Emoziona poi la sintetica ma puntuale descrizione per i “due bei disegni di Pippo Rizzo dal titolo I pugili, che sono segni incisi sulla carta con un tratto di matita forte”; per il “disegno a matita di Vittorio Corona dal titolo Mariateresa”; per “Aereopittura degli anni ‘30 di Giulio D’anna che bene rappresenta la tecnica pittorica futurista”; per “Fortunato Depero, il maestro poliedrico dell’estetica del secondo Futurismo”; per il “Gruppo dei quattro, costituito a Palermo, nel 1934, composto da Renato Guttuso, Lia Pasqualino Noto, Giovanni Barbera, Nino Franchina”, con la loro insolita poetica dedita al realismo-intimista.

E si fa cenno - con pennellate stilistiche di alto spessore - ad Aspro di Renato Guttuso, al Volto di donna di Giovanni Barbera e alle Nature morte e Ritratto di donna della già citata Lia Pasqualino Noto.

E ancora, magistralmente, si esalta la presenza di Saro Mirabella con Nudo di Donna, inchiostro su carta del 1947; Ernesto Treccani con Figura, olio su tela del ‘900; Ugo Attardi con Questo tremulo segno, china su carta anni ‘80 del '900 e Giuseppe Migneco con Volto di contadino, tecnica su carta, anni ‘70 del ‘900.

Non manca Gianbecchina con Maria al pianoforte, acquarello su tela, datato 1995.

Poi, fra gli Sguardi contemporanei troviamo Duilio Cambellotti, “con un disegno ad inchiostro rosso su carta, dal titolo La Cassa”; Lorenzo Viviani con Silhouette “opera degli anni ‘20 dal dichiarato stile Espressionista”; O’ Tama Kiyohara con l’opera Paesaggio, olio su tela “degli anni ‘30 appartenente ad un lessico figurativo e decorativo di alta qualità narrativa che descrive un paesaggio lacustre con aironi”; Julius Evola, “l’intellettuale che ha attraversato parte della stagione futurista (…) presente con un bozzetto ad olio del 1972 dal titolo Paesaggio che racconta della natura attraverso il sovrapporsi e l’intrecciarsi di macchie colorate totalmente astratte”; Riccardo Licata, “mosaicista (…) con l’opera Composizione, tempera su carta del 2004”; l’opera scultorea di Marino Mazzacurati dal titolo I lottatori, dove è possibile ammirare “un intreccio di corpi che lottano con cruenza e forza, un chiaro richiamo simbolico al desiderio dell’uomo di liberarsi dall’oppressione nazi-fascista”; Casimiro Piccolo di Calanovella con un “piccolo disegno a matita che ne rivela le grandi doti di ritrattista e anche di paesaggista”; Bruno Munari con un disegno che ben rappresenta un “congegno meccanico sperimentale realizzato per indagare e sperimentare i modelli percettivi dell’uomo”; Corrado Cagli con la seriografia Molteplici volti del 1973, “pittore, disegnatore, cultore, scenografo (…) con un fare artistico gestuale che lo avvicina prima alla scuola Romana di Scipione e Mafai, poi all’Espressionismo francese” e, ancora, Sebastiano Matta con Guarda! Che la pittura è l’occhio della poesia, del 1997, “pastello su carta dove (…) c’è tutta la memoria antropologica e culturale della sua Terra, ovvero l’arte Precolombiana che agisce sui seni simbolici”; Salvatore Fiume che con il suo disegno, un bozzetto raffinato, “esemplifica in maniera chiara il virtuosismo grafico acquisito all’Accademia del disegno ad Urbino”; Renato Mambor, con Osservazione, olio su tecnica mista del 1992; Tano Testa con Paesaggio geometrico, “olio su tela degli anni ‘80 che rappresenta la cristallizzazione del paesaggio fissato in una rete di figure geometriche bidimenzionali”; Rossana Feudo con Corteggiamento, “tempera su tavola del 2001, che rappresenta l’apparizione diafana e opalescente del volto femminile suscitante cadenze emotive e contemplative”; Michele Canzoneri con Tracce dove “artista crea un collagene con carta di papiro, inventando un libro visivo di figure geometriche che raccontano di civiltà antiche ed evocazioni mistiche”; Nicolò D’Alessandro con l’opera La Torre di Babele, “del 2007, appartenente al ciclo delle Torri di Babele che D’Alessandro ha esposto in due belle mostre: Torri di Babele, Icone ed altre icone perdute nel 2010 al Museo Renato Guttuso di Bagheria e Scritture, Torri di Babele ed altre storie perdute nel 2011 al castello di Bratislava”; Aless ovvero Alessandro Becchina con l’opera Paura del 2020, “acquarello su fondo a tempera, forte ed istintivo dal carattere psicologico evocativo”; Gaspare Occhipinti con Figure nello spazio, terracotta dipinta, cm 9x24, datata 2014 e Floriana Franchina con Isole, del 2023, “un’opera che svela la sapienza tecnica dell’autrice e la gioiosa narrazione di armonie cromatiche composte da infinite sinfonie formali”.

E non mancano gli amici carissimi - anche di chi adesso scrive - come l’insolito Enzo Tardia con Equilibri magici, “del 2021, acrilico e olio su tela, una mappa topografica che ci guida a scoprire la vera vita che si cela dietro l’apparenza e contiene il filo di Arianna creativo che conduce in territori iconici disseminati di giochi metaforici e di rimandi simbolici”; il prezioso Salvatore Caputo con Luce del pensiero, del 2005 “che ci invita alla condivisione della sua dimensione contemplativa e spirituale e ci conduce in spazi mentali e affettivi disseminati di simbologie religiose e misteriosofiche, come a suggerirci la via per raggiungere orizzonti surreali e porti consolatori”; il pregiato Togo con “le tante opere presenti nella collezione (…) ed in particolare Il Stanza, del 2023, un’esplosione di energia magica suscitata dal paesaggio e dalla natura mediterranea, intrecci di forme astratte che evocano segni di luce, tracce di orizzonti marini e terreni” e, infine, l’indimenticabile Bruno Caruso, “personalità esuberante ed eclettica per le sua molteplice attività creativa (…) con l’opera Recita del rosario del 2021. Si tratta di un disegno inciso con colori mediterranei forti e luminosi”, facente parte del ciclo de Il Gattopardo.

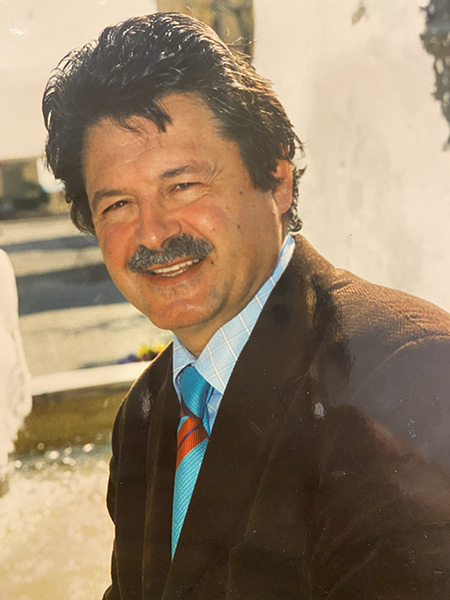

Allora, bravo l’autore di La bellezza raccolta - allievo di Maurizio Calvesi all’Università di Roma La Sapienza, curatore di mostre di Arte contemporanea, autore di saggi critici e storici - perché non fa del suo tomo un breve trattato per pseudo cultori dell’Arte, oppure una semplice guida per turisti curiosi, o un vademecum per i più e per i dormienti che vorrebbero darsi un tono accostandosi alla bellezza ma, piuttosto, evince il gusto personale del Collezionista in questione il quale in un’ora non tarda, preso dalla voglia di un Autoritratto feroce, sostiene: “Mi ritengo quasi un apolide nostalgico a cui hanno strappato la Patria dell’appartenenza, del genius loci, dei Penati, dei Lari e dell’Amor fati, quasi un esule fuori dalle mura che ancora possiedo e considero come fortezze e rocce, dove sia possibile contemplare e gustare, con eleganza e stile, ciò che molto amo e proteggo: libri, opere d’arte, memorie incorrotte e suppellettili d’affezione, anzitutto. (…) Dunque, non frequentatemi per venire a curiosare o visitare le anime degli oggetti che vi dimorano per adesso e a tempo indeterminato. Rarissimamente, potrei donarli con gioia, gesto simbolico che dedico solo a chi lo merita ai miei interiori occhi, come Cometa, senza aspettarmi, tuttavia, un grazie dal cuore, se non da pochi, da contare fra le dita di una mano. Come diceva Gomez Davila: “È sensuale l’oggetto che rivela la propria anima e io sono d’accordo con lui. E sono belle, a mio personale giudizio, le cose che mi appartengono e, quindi, rappresentano preziosi tasselli, pur minimi, della più indiscutibile Bellezza che sussiste senza bisogno di chiedere opinioni e indire referendum: essa si manifesta, si rigenera e si perpetua, senza domandare permesso ai distruttori ipocriti, ai critici bugiardi e ai falsi esteti”.

E, in effetti, il museologo fine, ideatore e curatore del Museo d’arte contemporanea Ludovico Corrao a Gibellina e del Museo del Gattopardo e della Memoria a Santa Margherita di Belice, sua amatissima terra natia, ha perfettamente inteso il senso del sopracitato dire e ne fa opera magistrale che non vuole essere, appunto, un elenco sterile di nomi, né una enumerazione infeconda di titoli, neppure un inventario banale di reliquie, ma un tappeto musico in carta di Bellezza raccolta, un dono in Collezione della casa Museo Thule, una nota atavica devota all’Arte contemporanea.

Una sorgente di speranza per chi vuole visitare il Museo, queste pagine.

Una conferma di stupore per chi conosce la Collezione, questo testo.

Una preghiera di pace per chi sa che non potrà più godere di quella Casa, questa scrittura.

Bravo, quindi, il docente, storico e critico d’arte, ideatore di rassegne culturali, perché narrando e non semplicemente scrivendo fa rivivere - quasi in punta di piedi e a fior di labbra - lo stato di flusso del beato attimo di Heidegger, la nobile sublimazione di stampo esistenziale di Freud, la platonica concezione di modello legata all’essenza delle cose sensibili, l’inconscio nell’operare e nel produrre arte secondo la filosofia di Schelling, la forma più trasparente della volontà di potenza di Nietzsche, l’archetipo junghiano dell’esistenza umana connotata dalla lotta, eterna tra Eros e Thanatos, l’importanza della rimembranza secondo Proust e il trionfo del bene sul male di agostiniana memoria.

Valente il Proprietario delle otto stanze, l’Ammiraglio in pensione, insomma, il Signore della casanima, filosofo inconsueto, saggista ed editore di nicchia, soprattutto, fine poeta per avere trasferito nel reale il soprannaturale, nell’immanente il trascendente, nel profano il sacro, in virtù di quell’Arte vissuta “come verità e stile che promuove e svela”, Arte “come autentico veicolo di accesso alla verità come Essere”, Arte “come continua risposta agli interrogativi dell’essere, frutto di uno sguardo rivolto verso il passato ma sempre proiettato nel futuro in una incessante dialettica tra tradizione e innovazione”, Arte “che si fa altra cosa della natura e della vira, anche se della natura e della vita fa riferimento”, Arte “come ricerca di tutta una vita, come strumento di indagine, risposta all’ansia ed al tormento ed al tempo stesso superamento dell’inquietudine e catarsi liberatoria”, Arte “come cammino in profondità, cammino iniziatico, gesto di libertà che si fa atto concreto e cosciente delle cose, della natura, dei simboli pure da decifrare e far risplendere dalle nebbie dell’essere, dal caotico indistinto della decadenza del tempo”, Arte come “immagine dell’Eterno”.

E, fra le schegge del suo di Non bruciate le carte, in tempi certamente non sospetti ancora leggiamo: “Le opere d’Arte sono testimonianza di stupore innoverabile, non corrotto, esempio di una perennità che non tramonta alle sirene false del divenire. Quasi un richiamo concreto ai valori forti e autorevoli dell’essere che si materializzano in umile e sapiente manualità, in lucente richiamo spirituale, alla non transitorietà dell’avventura che ogni uomo compie innanzi al tempo” e, ancora: “Dalla metafisica della luce che è accompagnata da una mistica della luce, fiorisce sempre una estetica della luce”.

Amico, questo non è un libro.

Chi tocca questo tocca un uomo.

E da queste pagine balzo

tra le tue braccia e la morte mi fa risorgere.

Così Walt Whitman, poeta americano, scrive in Foglie d’erba.

Bene in questo caso noi non tocchiamo. Piuttosto accarezziamo due uomini e due anime: quella di Tanino Bonifacio l’Autore de La bellezza raccolta e quella dell’Ammiraglio, il Signore delle otto stanze ovvero Tommaso Romano, Collezionista D’arte contemporanea nella sua Casa Museo Thule.

E con questo testo in mano, si balza tra le loro braccia e veramente la morte vissuta fa risorgere.

Maria Patrizia Allotta