Recuperi/5 - “Un ordine perdura nelle cose, che ricorda l’esilio” di Giuseppe La Russa

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 02 Maggio 2018

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 1829

Un siciliano non soltanto vive in un’isola, è esso stesso isola, scriveva Bufalino, utilizzando il termine “isolitudine”, atto ad indicare il chiudere dall’interno la porta, appunto, della propria solitudine.

Un siciliano non soltanto vive in un’isola, è esso stesso isola, scriveva Bufalino, utilizzando il termine “isolitudine”, atto ad indicare il chiudere dall’interno la porta, appunto, della propria solitudine.Terra misteriosa, assiepata, per lunghi tratti, ai margini dello scorrere del tempo, così come appare nei racconti di chi l’ha vissuta, dai vari Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Verga stesso; terra che, per dirla alla Borges, vivi ancor prima di nascerci. Esser siciliani è senso fortissimo di appartenenza, di attaccamento atavico ed ancestrale ad un suolo visto come immagine materna, come grembo dal quale staccare difficilmente il cordone ombelicale, come coltre di terra che ti fa sentire unico al mondo, isolano più mentalmente e spiritualmente che fisicamente. Isola come metafora di vita, dunque, unicità, diffidenza, forse, di una terra senza ponte, per parafrasare un libro di Matteo Collura, di tante “isole” all’interno dell’isola-madre, ma di un mondo che ne ha ospitato altri mille, normanni, spagnoli, greci, che è stato crocevia, terra di conquista, epilogo di guerre. Ecco una delle contraddizioni della terra siciliana, di un luogo chiuso, isolato, per l’appunto, fisicamente e, forse, anche spiritual- mente, ma allo stesso tempo terra che ha ospitato diverse culture e che tutt’ora è luogo di approdo per gli immigrati.

Ma la Sicilia, proprio in questa sua fascinosa antinomia, si “attacca” come una crosta al corpo di chi l’ha vissuta, come una seconda pelle, diventa mito, per chi la vive, per chi la ricorda, per chi la guarda da lontano. Diventa così per Verga, secondo un assunto di Asor Rosa, che trasforma la terra natia in immagine mitica ed ancestrale. È così, certamente e soprattutto, per un altro emigrante, Salvatore Quasimodo, la cui lontananza rende la Sicilia una terra che «per lui e in lui è divenuta il mito di un paradiso perduto», secondo Natale Tedesco, suolo che si antropomorfizza in immagine materna, che consta di un’aura di tempi perduti, di tempi immobili, di eterno silenzio generativo.

Ma la Sicilia, la propria terra, si può scegliere di lasciarla? Alla base c’è una scelta o una costrizione? E la nuove condiziona ti pone in esilio, lontano, dimentico del e dal tuo terreno natio?

A chi scrive, proprio mentre si trova lontano dalla propria culla per motivi di lavoro, la risposta non si dà facilmente, una congerie estremamente eterogenea si offre alla mente e alla vista di chi a più di mille di chilometri trova la propria identità lavorativa, ma allo stesso tempo sembra perdere quella natia.

Proprio quando stai operando nel settore lavorativo che ritieni più adatto a te, in quel settore che la tua Sicilia non ti offre, allora pensi che davvero valga la pena lasciarla; quando ti accorgi che la lontananza sta accrescendo idee, do- nando immagini nuove, offrendo esperienze di vita piena, allora pensi che forse valga davvero la pena di lasciarla; quando ti metti a ragionare sul fatto che, probabilmente, le cose lontano dalla tua Sicilia “funzionano meglio”, allora pensi davvero che lasciarla sia la scelta più ragionevole; anche se l’animus di questa tua terra ce l’hai inscritto sul tuo corpo, se poi ti rendi conto che quella terra difficilmente ti offrirà possibilità lavorative come quelle che stai avendo e che sogni per il resto della tua vita, allora davvero pensi di poterla lasciare definitivamente.

Eppure un filo, forse neanche tanto sottile, ti lega e sempre ti legherà alla terra che ti ha generato, che ti ha accolto. A lei ti rivolgi, ad essa volgi lo sguardo, a quei suoni familiari, alla tua città, alla tua Palermo e allo scroscio dell’Oreto che ha lo stesso timbro di voce dei tuoi familiari, quel timbro che ascolti ancora, la sera, prima di addormentarti, al suono palpitante del traffico che maledicevi e che adesso sembra colorarsi di nostalgia. «Addio monti sorgenti dall’acque, ed elevate al cielo; cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto dei suoi familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche. [...] Addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana». Così Lucia, ritratta poeticamente da Manzoni, quando sta per abbandonare il suo paesello.

Perché queste sensazioni così contrastanti? Perché questo continuo esilio? Scriveva il già citato Quasimodo: «un ordine perdura nelle cose, che ricorda l’esilio»: forse è il destino del migrante, realizzato nella vita lavorativa, ma che tende continuamente la sua mano di bimbo alla sua patria, donandole da lontano un pensiero, una preghiera, una lacrima, un continuo vivere in bilico tra l’accorgerti di essere proprio dovresti essere e il sentire che non sei dove dovresti essere: e questo spazio a metà, secondo il filosofo e teologo Vito Mancuso, è luogo di azione del Mistero, Mistero che ti apre al tuo essere uomo, che ti riconsegna alla tua umanità più forte e piena.

Allora, come appropriarsi di questo spazio insondabile, apparentemente senza sbocchi? Risponde bene, a mio avviso, Tommaso Romano con una delle colonne portanti del suo pensiero: «Il Senso del Senso è il Senso che ognuno riesce a dare alla propria esistenza». Trovando il Senso che regola la tua vita, quel Mistero diventa tuo, avendo una base su cui costruire la tua casa non potrai crollare, sarai sempre come «torre ferma che non crolla la cima per soffiar di venti», perché il fondamento della tua esistenza è dato e tramite esso puoi regolare ogni tuo spazio vitale, affrontare distanze.

L’esilio, allora, mi viene da concludere, è una condizione più spirituale che fisica, un modo d’essere, un modo di sentirsi: attraverso quel Senso, prima ricercato, poi trovato, la terra natale apparirà più vicina, più vivida agli occhi, ogni luogo sarà casa, ogni suono familiare, ogni istante infinito.

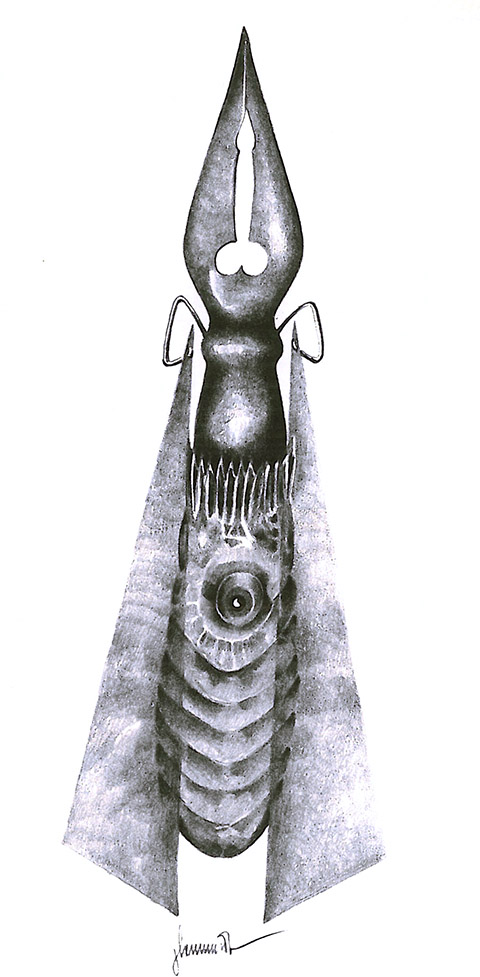

Nella poesia che segue, lasciata volutamente senza titolo, per conferirle un ulteriore senso di vaghezza e sospensione, si può leggere tra le righe quel “dubbioso limitare” esposto nell’articolo:

Va tu, oh poesia,

va tu a scovarli,

poiché da qui io non posso,

oltrepassa i chilometri e il tempo,

lì troverai chi misura entrambi.

Vedrai gli occhi di mia madre

pieni di nostalgica serenità.

La sua attesa è di chi spera,

di chi non sa ma crede.

Lei ti chiederà: «Quando toma»?

Le dirai: «presto, molto presto».

Vedrai mio padre, nella stanza accanto,

sta affidando un pensiero al silenzio,

inerte attende nella gioiosa malinconia.

Lui ti chiederà: «quando toma»?

Gli risponderai: «Presto, molto presto».

Farai pochi passi, vedrai gli amici di sempre,

sono loro lo specchio di me stesso,

la stessa linfa che mi alimenta.

Loro'ti chiederanno: «quando torna»?

Gli risponderai: «Presto, molto presto».

Vedrai lei, infine, lei che sin dal primo giorno

mai ha misurato il tempo. Lo ha vissuto.

Non lo ha mai circoscritto, ne ha assaporato Linfinitezza.

Ma adesso, mentre culla l’Amore immenso e senza fine,

conta i giorni, cerca affannosamente un limite

e assapora la struggente attesa del nuovo primo bacio.

Lei ti chiederà: «Ma quando, quando, quando toma»?

Le risponderai: «non ancora».