Francesco Maria Cannella, "Per obliquo rumore" (Ed. Thule)

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 13 Novembre 2019

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 2282

di Maria Patrizia Allotta

Il problema è capirsi.

Oppure nessuno può capire nessuno:

ogni merlo crede d’aver messo nel fischio

un significato fondamentale per lui,

ma che solo lui intende;

l’altro gli ribatte qualcosa che non ha

relazione con quello che lui ha detto;

è un dialogo tra sordi, una conversazione

senza né capo né coda.

Ma i dialoghi umani sono forse

qualcosa di diverso?

Italo Calvino

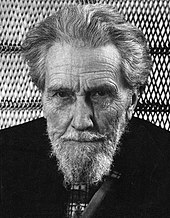

Sappiamo di certo che Johan Wolfgang von Goethe visitò la famosa villa Palagonia di Bagheria il 9 Aprile del 1787, giorno di Pasquetta.

Sembrerebbe che ne rimase talmente deluso da pronunciare - ad alta voce e con estrema severità - giudizi fortemente negativi non soltanto nei confronti della dimora di don Ferdinando Francesco Gravina ma soprattutto in relazione allo scenario litico, esposto sotto il sole, che ebbe a contemplare per una intera giornata, fatto di quei duecento mostri circa, realizzati in piena libertà creativa, raffiguranti forme antropomorfiche - ora satiriche ed ironiche, ora grottesche e bizzarre, ora bislacche e strambe - capaci di abbracciare un arco temporale che va dalla mitologia greca a un onirico ante litteram.

“Giornata persa!”. Così scrisse, appunto, il sopracitato viaggiatore in Sicilia nel suo diario.

In realtà, senza avere il coraggio di ammetterlo neanche a sé stesso, la “casena” voluta dal principe Palagonia - certamente quest’ultimo, né stolto, né volgare, semmai uomo colto e raffinatissimo della Palermo settecentesca, fortemente diverso rispetto ai suoi contemporanei, bigotti e ipocriti, tanto da soddisfare la propria genialità e il proprio sarcasmo attraverso una costruzione insolita e popolata da insolite statue - lasciò in lui un segno così profondo da coniare il termine palagoniano per indicare qualcosa di poco piacevole e incastonare nel suo capolavoro intitolato Faust - pubblicato dopo 12 anni dal viaggio effettuato in Sicilia - la descrizione di alcuni spiriti forse malefici che riconducono, per l’appunto, a quelli di villa Palagonia.

Ecco, similmente, chi si avvicina alla lettura delle liriche contemplate nella silloge dal titolo Per obliquo rumore, potrebbe subire l’impressione di avere a che fare con superflui e inutili “mostri” - presentati sotto forma di versi scolpiti in sofferte bianche pagine - dall’aspetto inconfondibile e forse unico, certo non realizzati in pietra resistente e dura ma piuttosto accurati attraverso una scrittura dettata da una penna, comunque, altrettanto dura e ugualmente resistente.

“Ore inutilmente trascorse”, si potrebbe, allora, esclamare dopo la lettura delle 232 pagine pubblicate dalla prestigiosa casa editrice Thule a causa di quei lemmi, apparentemente scollegati e scolleganti, di non facile comprensione, ostici e difficoltosi talvolta, dal senso quasi oscuro, lontani, certamente, dalla tradizione sintattica e semantica e distanti da quei processi morfologici e ritmici consueti.

Raccolta eteroclita, dunque, fatta di poesie di anomala matrice, d’inusuale conio, d’inconsueta irregolarità e singolare punteggiatura che potrebbero lasciare al pubblico semplicemente il segno di un atto forzatamente e arbitrariamente innovativo - scevro da ogni contesto artistico e panorama culturale - esasperatamente voluto dall’Autore.

Ma quell’iniziale abbaglio preso dal poeta-drammaturgo-filosofo tedesco nei confronti di villa Palagonia - che come già precedentemente esposto, gli lasciò, invece, un profondo segno - potrebbe similmente appartenere a ogni lettore delle numerose poesie contemplate in Per obliquo rumore, abbaglio che, certamente, potrebbe persistere nei soggetti distratti, nei più e nei dormienti, ma svanire, nell’arco di poco tempo, nei veri lector-oris in grado di decodificare esattamente e, quindi, apprezzare la volontà dell’Autore che si concretizza, sostanzialmente, nella de-costruzione dei codici linguistici, nella ricerca-azione del senso nel non-senso e, soprattutto, nella idealizzazione della folgorante illogicità coscienziale.

Pertanto, si potrebbe pensare che tanto l’ideatore e i creatori delle pietre deformate collocate nell’allora Bagaria non ancora Baaria, quanto l’inventore e l’artefice della silloge Per obliquo rumore pubblicata nel Giugno del 2018, siano legati in qualche modo a Ermete, Dio delle scienze occulte, proprio per la loro capacità di coniugare - sia formalmente che sostanzialmente - quel visibile materiale, concreto e tangibile a quell’invisibile ancestrale, primigenio, atavico.

Tecnica, quindi, che nasce dalla lettura della profondità; arte, dunque, che diviene metafora ed emblema.

E, in effetti, nella sopracitata raccolta l’Autore palermitano doc - amante della pittura, della fotografia e dell’arte grafica e creatore delle opere La stanza è calda (Edizioni Thule, 2005) e Non voglio ombre alla mia finestra (Edizioni Thule, 2006) ma anche del racconto Utero di vetro (Edizioni Pagine, Roma, 2013) e del romanzo Non saltare giù dal letto prima di mezzogiorno (2016), anch’esso edito da Thule - liberatosi dagli inutili orpelli e dai falsi stereotipi pregiudiziali e, soprattutto, svincolatosi dagli ingabbianti provincialismi e dalle strettoie razionalistiche e strutturalistiche incarceranti, attraverso una acuta capacità di osservazione e soprattutto grazie al suo segreto moto d’anima, scrive liriche espresse ora con garbata ironia, fine dileggio, cortese sarcasmo, ora con amara consapevolezza, triste compassione, dolorosa rassegnazione, tutte emozioni ed espressioni, comunque, di quell’armonia che l’Autore ora smarrisce con tragica cognizione, ora riconquista con solarità d’anima che, sembrerebbe, gli appartenga intimamente.

Certamente, dunque, alle radici della concretizzazione dell’opera del poeta-fotografo-scrittore non ci sono soltanto esigenze espressive-innovative - che inevitabilmente, però, ci riconducono al Decadentismo al Simbolismo e al Surrealismo - quanto, piuttosto, bisogni vitali atti a fronteggiare quelle onde anomale di stampo esistenziale che determinano l’irripetibile essenza di ciascun singolo.

Onde anomale si diceva che generano anomala scrittura.

E, infatti, senza volere rischiare di naufragare nel ripetitivo e senza volere dare spazio all’ormai obsoleta facilità comunicativa tipica della società di massa, il Nostro - in nome di una poesia pura e rara che punta all’assoluta ricerca dell’essenzialità - vive il verso come istante e scheggia, verso che si distingue per l’intensa tensione metafisica proiettata sull’ineffabile, l’indefinibile, l’indicibile.

Così, grazie ad un prezioso carattere neologico intessuto con un’insolita sinestesia del costrutto, siamo in presenza di un’arte elusiva - come nei mostri! - depositaria di un significato che è percepito e interiorizzato dal lettore attento tanto come espressione e manifestazione l'indecifrabilità del reale, del contingente e dello stesso essere, quanto come “perdita del centro”, come “disagio esistenziale”, come “male di vivere” che solo il morso del nostro tempo sa crudelmente donarci.

E come le statue di villa Palagonia sfoggiano un risolino impenetrabile eppure emblematicamente vero, allo stesso modo l’Autore sembra ostentare un sorriso inviolabile eppure ambasciatore di quell’Esserci nel Niente di haideggeriana memoria che, tuttavia, rinforza l’incarico antropologico del poetare che - in quanto esperienza di scavalcamento dell’effettivo e dell’effimero - altro non è se non la sublimazione dell’indipendenza, dell’autonomia e della libertà.

Ma non è tutto. Sappiamo che il teatro di pietra innalzato nella “casena” di Ferdinando Francesco Gravina oltre a produrre ombre e giochi di presenza-assenza crea anche una strana concatenazione degli stati d’animo che permane in pectore ad ogni visitatore.

Bene - volendo continuare forse l’azzardata comparazione fino alla fine - analogamente la suggestione dell’ombra, della sagoma oscura, del buio fitto, degli spazi vuoti, dell’orma ossessionata e ossessionante vaga all’interno del testo e nel testo permane oltre allo svago bizzarro della presenza e dell’assenza, del cospetto e della distanza, del vicino e del lontano, del detto e del non detto, della parola e del silenzio, del bene e del male.

Del senso e non senso.

E ugualmente la strana concatenazione degli stati d’animo permane in pectore ad ogni lettore.

Corrono le emozioni, poi frenate, e perdurano nella psiche di chi ha il testo nelle mani.

Lasciando, però, un significativo segno - tanto da poter coniare il termine cannelliano - fatto di molteplici sensazioni appartenenti spesso a due sfere sensoriali diverse che ora si abbracciano e ora si liberano secondo quella sinestesia straordinaria di cui il singolare Poeta sa avvalersi.

Infatti, tra le parole si percepiscono profumi e olezzi, a volte puzzi e odori, altre volte aromi e fragranze, così come si avvertono toni e colori, chiarori e oscurità, imbianchi e tinteggi, e ancora, nausea e disgusto, repulsione e ribrezzo, ma anche, intensità e potenza, forza e vitalità, affetto e amore.

Dunque, fine e Inizio, morte e Vita.

Il tutto in un raro pneuma che stride e smarrisce per poi abbracciare e consolare.

Perché sovviene alla mente il crollo dell’antropico dettato dalla modernità, l’essere ormai zombi senza immaginazione, né desideri e neppure sogni, il trionfo della violenza fine a sé stessa a discapito delle semplici carezze al cuore, la persistenza della volgarità spicciola ed offensiva, la desertificazione del creato tutto, la nostalgia e la solitudine, l’eterna incomunicabilità, la gravità e “la banalità del male”, direbbe, in un'unica espressione, Hannah Arendt.

Insomma, l’umiliazione dello stesso vivere!

Ma tuttavia si avverte, quasi contemporaneamente e quasi per magia, la necessità della rimembranza, la bellezza dei ricordi, l’utilità della memoria, la rivalutazione della identità, e poi, la gioia del rapporto amicale sincero, l’armonia del confronto vero, l’intensità della viva parola che, appare, quest’ultima al nostro Artista come epifanico dono dall’indicibile verità.

Il monologo individuale si trasforma, dunque, in dialogo collettivo, e il soggettivo diventa universale e il particolare in peculiare in una visione “mosaicosmica” - direbbe Tommaso Romano - che nel suo farsi diviene segno e simbolo, emblema e traccia, impronta e stile dalla vivificante assolutezza.

Scrive De Sanctis a favore di Giacomo Leopardi: “quest’uomo odia la vita e te la fa amare, dice che l’amore e virtù sono illusioni, e te ne accende nell’anima un desiderio vivissimo”.

Similmente nel Nostro, il quale, spesso, produce un effetto contrario a quello che si propone!

Una lirica per tutte:

Tu non sai

quanto possa far male

addossarmi tutta la colpa

ancora come prima

e sempre

dentro alibi di specchi

spazi vuoti per fomentare

ingiustizie in cattività

coltivandomi

Stelo che non cresce

ma dà i suoi frutti

senza un riscontro che spezzi

da me il resto e in me

intatto passo d’ombre

Bozza priva d’importanza

a snodare

e di nuovo ricamare

orme di cattiveria

sbiadite nel tempo incredulo

al tocco col suolo che non risparmia

memoria da nessun ricordo

(Infantilità)

Da me il resto e in me. Così, in Per obliquo rumore, magistralmente, il rumore diviene musica e la musica verso e il verso obliquo sentire perenne, grazie alla irripetibile creatività artistica di Francesco Maria Cannella, anche lui artigiano di mostri di ‘irripetibile’ singolarità e fattura.