Politica, arte e cultura nel secondo novecento siciliano - di Tommaso Romano

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 29 Settembre 2025

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 409

La fine del fascismo e della guerra in Sicilia (1943), la liberazione degli anglo americani, con il dominio di Charles Poletti, colonnello e riordinatore della vita pubblica isolana, fra nuovi e vecchi centri di potere, continuismo, epurazioni, contiguità e attese, quasi salvifiche, di nuovi orizzonti, si manifestano in tutti i domini della vita pubblica: nella riorganizzazione di industria, commercio, artigianato, sport, insieme allo spirito indipendentista, con un ritorno in grande stile della mafia dalle campagne alle città e non pochi cedimenti e complicità dei latifondisti, del potere politico centrale e municipale. Il 1946 è l'anno del Referendum Istituzionale che vede la Sicilia (e il Sud), in controtendenza, votare maggiormente per la monarchia.

La fine del fascismo e della guerra in Sicilia (1943), la liberazione degli anglo americani, con il dominio di Charles Poletti, colonnello e riordinatore della vita pubblica isolana, fra nuovi e vecchi centri di potere, continuismo, epurazioni, contiguità e attese, quasi salvifiche, di nuovi orizzonti, si manifestano in tutti i domini della vita pubblica: nella riorganizzazione di industria, commercio, artigianato, sport, insieme allo spirito indipendentista, con un ritorno in grande stile della mafia dalle campagne alle città e non pochi cedimenti e complicità dei latifondisti, del potere politico centrale e municipale. Il 1946 è l'anno del Referendum Istituzionale che vede la Sicilia (e il Sud), in controtendenza, votare maggiormente per la monarchia.L'ascesa dei socialcomunisti e specie del PCI di Togliatti, oltre il predominio elettorale democristiano nel campo delle arti visive e, in generale, nel mondo artistico e dello spettacolo, si manifestava subito come centrale e aggregante.

Ai blocchi della ripartenza, oltre alla sinistra storica (che avrà in Renato Guttuso il suo alfiere più noto e seguito), vi saranno cattolici - schierati con il potente cardinale Ernesto Ruffini, fiero anticomunista, oltre che pacelliano di stretta osservanza - i moderati del centro e i liberali, soprattutto crociani e seguaci dell'estetica idealista e quel che, fino a mesi prima, era l'esercito maggioritario del Sindacato fascista delle Belle Arti, capitanato dal futurista (poi sulla via del realismo) Pippo Rizzo con i suoi non pochi seguaci, fra cui si contano artisti metafisici e del Novecentismo della Sarfatti durante il regime egemonico. Senza dimenticare l'apporto educativo e pacifista... dei braccianti di Danilo Dolci, va comunque sottolineato che per scelta etico-esistenziale o per naturale ritrosia e far parte di gruppi organizzati, non pochi resteranno formalmente indipendenti, in nome di una malintesa autonomia dell'arte non politicizzabile, a loro dire, finendo - il più·delle volte - a rendersi servili del nuovo potere autonomistico siciliano, · sotto l'egida democristiana e la cultura di centro sinistra, tranne la rivoluzionaria parentesi di Silvio Milazzo a capo della Regione siciliana.

Come ben sappiamo il Partito Comunista e i suoi satelliti opteranno decisamente per la linea del Realismo socialista contro l'Astrattismo e il Neo-futurismo, con in testa Togliatti, e, in Sicilia, con un critico di lungo corso antifascista sicuro, Franco Grasso. È altrettanto nota la decisa e innovativa posizione del Gruppo Forma 1 con Carla Attardi che si proponeva, nel nome della libertà espressiva, al centro del dibattito dell'Astrattismo con opere di sicuro rilievo, anche se nel solco delle Avanguardie primonovecentesche. Molti artisti - già novecentisti e seguaci del vedutismo dei Lojacono, Catti ed Enea - approdano al realismo guttusiano. Fra questi Gianbecchina che, nel Ciclo del pane, ribadisce la sua poetica, illustrando il mondo contadino e popolare. Su questa linea opera anche Giuseppe Migneco.

Sul fronte cattolico, fra chiese da restaurare (come Casa Professa o del Gesù di Palermo) e nuove

costruzioni, il movimento artistico vicino alla gerarchia cattolica usufruisce di proficui approdi. È il caso di Michele Dixit e Giovanni Rosone, scultore già operante negli anni precedenti. Per quanto ancora non oggetto di specifici approfondimenti complessivi, operano

i vecchi artisti del Sindacato che Pippo Rizzo ricostruirà con apertura sostanziale. Molti

di costoro si sentirono idealmente e stilisticamente legati alla tradizione siciliana e, specie,

quella del vedutismo e delle scene bucoliche, familiari e di ambienti, che fanno mostra di sé nelle case della nuova borghesia, del ceto aristocratico decaduto e alto borghese (come avveniva alla Corte dei Florio, nelle magioni di Withaker e di Bebbuzzo Sgadari di Lo Monaco).

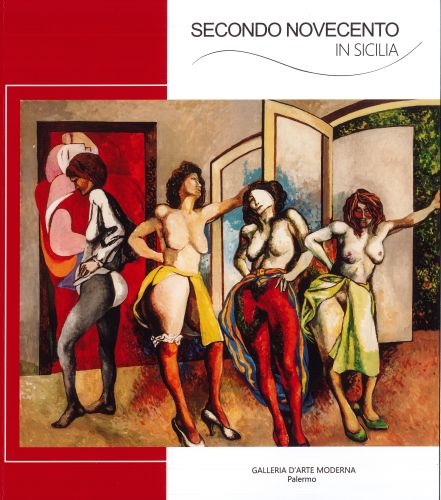

La rinascita di alcune gallerie (a cominciare da quella di Lia Pasqualino Noto) si affermerà negli anni sessanta a seguire. Non saranno pochi i casi di gallerie veri e propri centri di cultura militante e di dibattito civile: La Robinia, La Tavolozza, Sileno, Flaccovio, L'Asterisco, Arte al Borgo di Catalano e Piraino - con il grande e ascoltato Leonardo Sciascia - Nuova Presenza con Francesco Carbone, studioso e teorico di antropologia e avanguardia, con un seguito non effimero di artisti e studiosi. Su tale scia si colloca la presenza di Filippo Panseca e, per altri versi, di Ciro Li Vigni. La Galleria d'Arte Moderna, volge, sonnolenta, il suo ruolo ospitando, fra gli altri, Tono Zancanaro, Corrado Cagli la mostra sul Novecento e il Liberty. Con il loro Novecento autonomo e la loro poetica inconfondibile risaltano nomi e opere di Fausto Pirandello, Vittorio Corona (già futurista), Saro Mirabella, Bruno Caruso.

Sul fronte dell'impegno civile, nella asfittica e martoriata realtà siciliana (colpita nel 1968 da tremendo terremoto del Belice), emerge la figura politica, di organizzatore e visionario, di Ludovico Corrao, che aveva seguito Milazzo approdando poi a sinistra. A lui é legata la rinascita di Gibellina con decine di opere d'arte contemporanea a cominciare dal Cretto di Burri fino al Museo e all'assetto urbanistico nuovo di Gibellina. Sulla scia ricorderemo il mecenatismo di Antonio Presti e la sua inconfondibile Fiumara e altre iniziative private come il Museum di Ezio Pagano e il Museo dell'Eros di Piero Martorana, ambedue a Bagheria.

Senza ricorrere ad antistorici clericalismi e settarismi ideologici, va, infine, sottolineata la grande azione del cardinale Salvatore Pappalardo e le straordinarie Rassegne Internazionali del Sacro nell'Arte Contemporanea, sotto la direzione del critico Giovanni Bonanno, in seguito nominato Assessore alla Cultura del Comune di Palermo con sindaco Leoluca Orlando. Palermo diviene, d'un tratto centro di irradiazione, capace di cogliere i segni della esistenzialità nell'arte contemporanea. Già Paolo VI aveva voluto, in Vaticano, un museo in tale direzione che accoglierà quasi tutti i sommi artisti del XX secolo.

Ebbene Palermo, nel 1976, superando le strettoie delle conventicole, con la Prima Rassegna indicherà una strada di apertura, confronto, rinnovamento di forte significato per la Sicilia intera e il suo riscatto dalle povertà, materiali e spirituali, e dalla mafia. Le Rassegne e altre consimili esposizioni quali Tota Pulchra e Lux Mundi accolsero molti artisti italiani ed europei, fra cui Georges Rouault, Lucio Fontana, Ardengo Soffici, Giacomo Manzù, Ferruccio Ferrazzi, Giorgio De Chirico, Sebastian Matta, Virgilio Guidi, Primo Conti, Renato Guttuso, Emilio Vedova, Trento Longaretti, Augusto Perez, Bruno Cassinari, Pericle Fazzini, Aligi Sassu, Emilio Greco, Floriano Bodini. Il gotha dell'arte cheappassiona Palermo e richiama l'attenzione della stampa internazionale.

Evento unico nel contesto della editoria internazionale è la pubblicazione voluta dal Vaticano e dalla Chiesa italiana, nel 1987, del primo Evangeliario moderno, dopo i miniati del Trecento, ideato, a Palermo, da Pappalardo e da alcuni intellettuali, coinvolgente i 18 maggiori artisti dei primi anni ottanta. E persino lo stilista Giorgio Armani.

Con il titolo di un suo libro (ed. Rizzoli, 2020). Pappalardo cardinale dell'arte a Sagunto Bonanno definisce l'arcivescovo di Palermo. Il quale saprà conciliare ciò che spesso era entrato in conflitto e senza reciproco riconoscimento nel secondo dopoguerra. Il resto è cronaca di questi ultimi anni che ancora attende la sua Storia e che registra, tuttavia, nella Scuola di Scie/i di Guccione e nella Nuova Figurazione e nel Ritorno alla Realtà di Modica e De Grandi, segni di ripresa per una cultura identitaria e impegnata, ma libera e svincolata dal cordone ombelicale con delle ideologie.