Gli “eletti” rappresentavano tutti Saffi, repubblicano col re - di Aldo A. Mola

- Dettagli

- Category: Scritture

- Creato: 05 Giugno 2023

- Scritto da Redazione Culturelite

- Hits: 342

Poca gioia han dell'urna...

Poca gioia han dell'urna...

Imperversa il dibattito su due temi apparentemente contigui, in realtà lontanissimi. Il primo è se e quanto gli “eletti” al Parlamento e nei consigli regionali e comunali (col vento che tira quelli provinciali difficilmente verranno riesumati) rappresentino non solo chi li ha votati ma anche l'ampia e crescente massa degli astenuti. Il secondo riguarda le motivazioni profonde dell'astensionismo. In assenza di sondaggi attendibili, parecchi “opinionisti” si sbizzarriscono in lambiccate “interpretazioni” di quanto è evidente da decenni: la crescente disaffezione dei cittadini dai seggi. Secondo alcuni l'astensione indica il sempre più diffuso discredito delle candidature propinate dalle macchine elettorali dei partiti, su misura di leggi che mortificano la libera scelta degli elettori. Se vale per le elezioni politiche (e varrà ancor più per l'elezione degli “eurodeputati” dell'anno venturo), con candidature spesso selezionate da ristrette cerchie di “addetti”, tale interpretazione è confutata nelle amministrative, in specie dalle comunali. Il 14 maggio queste hanno veduto in ogni comune un numero elevato di liste: una novità destinata a rafforzarsi nel crepuscolo di partiti e movimenti che pochi anni or sono giunsero a contare anche il 30 e più per cento dei consensi ma ora sono sotto il 10% e persino al 2-3% come i Pentastellati.

Abbassare l'asticella e abolire il doppio turno?

Le risposte al “nuovo che avanza”, cioè all'astensionismo dilagante, non si sono fatte attendere. È scattata la proposta di abolire i ballottaggi e di portare al 40% il quorum di consensi necessari a eleggere i sindaci al primo turno. Sono ricette controproducenti perché ridurrebbero ulteriormente la rappresentatività dei “primi cittadini”, esattamente l'opposto di quanto occorre. Incrementerebbero l'assenteismo. Secondo un'altra interpretazione, altrettanto fantasiosa, gli astenuti costituirebbero il “parco voti di riserva” degli eletti. Secondo questi oracoli, chi non è andato alle urne lo ha fatto per esercitare una sorta di mònito pedagogico, sospingere i partiti a dare ascolto agli astenuti, ed è pronto a soccorrerli alla prima prossima occasione.

L'inclinazione a spiegare le tendenze dell'elettorato in scansioni temporali sempre più brevi insinua che l'attuale presidente del Consiglio benefici dell'esaurimento “del decennio della protesta” e che possa quindi guardare a orizzonti lunghi con una certa tranquillità. Scandire la storia in cicli sempre più corti vela la capacità di coglierne l'onda lunga. L'unico beneficio euristico dello spezzettamento della storia in segmenti sempre più brevi è che cancella la leggenda secondo la quale l'Italia è passata dalla prima, a una seconda e alla terza repubblica. Una fiaba in un Paese nel quale molti processi durano decenni e si riaprono “casi” di ere geologiche fa. Per distrarre dalla comprensione dell'unica “repubblica” effettivamente esistita dal 1946 a oggi, ora viene proposto di sostituire l'ordinamento costituzionale vigente con una repubblica presidenziale, un “premierato” (intruglio esterofilo cacofonico) o chissà quale altro ordinamento avvolto in trine linguistiche.

Chi rappresenta chi?

Tempi addietro il corso storico era ripartito in evi (antico, medio e moderno), poi si passò a dividerlo in epoche, di seguito in età, sino a quella “presente”, che invero dura poco ed è anno dopo anno sostituita da altre: una corsa affannosa verso un futuro senza memoria e senza meta. La rappresentazione e rappresentatività dei non votanti da parte della dirigenza eletta sono questioni relativamente recenti. In Italia si posero con l'introduzione del suffragio universale (15 agosto 1919) e con l'obbligatorietà del voto, dettata dal regime di partito unico e a lungo confermata dal regime repubblicano: un “dovere civico” secondo la Costituzione. Da tempo, però, quel “dovere” è stato attenuato in “diritto e dovere”, lasciando al cittadino la libertà di valersene, senza più alcuna sanzione per chi se ne astenga: come in tutte le democrazie parlamentari.

Dalla promulgazione dello Statuto albertino nel regno di Sardegna (4 marzo 1848), unico stato pre-unitario che tenne duro sulla elettività alle cariche anche dopo la Restaurazione asburgo-borbonica del 1849, il voto non fu affatto obbligatorio e l'elettore non incorreva in alcuna penalità se non si recava al seggio. Del pari si dette per scontato che i deputati, liberi da qualsiasi vincolo di mandato e rappresentanti “della nazione”, non di questo o quel gruppo di sostenitori o “partito” o del “collegio” nel quale venivano eletti, dovevano farsi interpreti non solo degli elettori che non erano andati alle urne ma anche dei non elettori. La legge elettorale, elaborata da politici lungimiranti quali Cesare Balbo, Luigi Francesco Des Ambrois di Nevache e Camillo Cavour, restringeva gli elettori a una stretta cerchia di cittadini, esclusivamente maschi (come in tutte le altre monarchie costituzionali europee e nella “libera Svizzera”, che solo recentemente nel 1971 ha riconosciuto alle donne il diritto di voto attivo e passivo). Dal 1861 quella legge fu adottata dal regno d’Italia, suscitando qualche malcontento, sia perché azzerò alcune norme vigenti nei domini asburgici, sia perché non ampliò il diritto di voto, sollecitato dai seguaci di Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e da quanti rimpiangevano la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, fondata sulla “sovranità popolare”.

A legge elettorale invariata e con un numero di elettori “politici” fermo a mezzo milione su circa 22 milioni di abitanti (gli elettori dei consigli provinciali e comunali erano più del doppio rispetto a quanti eleggevano i deputati), la Camera eletta a inizio 1861 fu rinnovata nel 1865, dopo il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, nel 1867, dopo l'annessione del Veneto euganeo, e nel 1870, con la “presa” di Roma e del Lazio. I seggi salirono a 508 e tali rimasero sino alle elezioni del 1921, quando votarono anche gli elettori del Trentino e della Venezia Giulia. Alle urne nel 1870 andò appena il 44,5% degli aventi diritto. In Toscana furono solo il 32%, con la punta minima a Livorno (16,3%). L'astensione era predicata dal clero su direttiva della Sacra Penitenzieria vaticana che nel 1866 aveva autorizzato il voto “salvis legibus divinis”, dal 1868 aveva dichiarato il “non expedit” (“non è opportuno”) e poi precisò che quella formula comportava “prohibitionem”. Tuttavia in molti collegi i cattolici andavano ai seggi per impedire l'elezione di candidati “pericolosi”: garibaldini, mazziniani e, pessimi tra tutti, i massoni, in un'età nella quale Pio IX bollava le logge come “sinagoghe di Satana”.

Sic stantibus rebus, le “sinistre” sentirono il bisogno di riflettere su quanto fosse opportuno e/o necessario per accelerare le riforme di cui tutti sentivano bisogno per “guarire la gran piaga della miseria “ (parole di Garibaldi). Occorreva creare un “campo largo” comprendente pionieri del Risorgimento e liberali già militanti nella sinistra democratica dai tempi del connubio di centro-sinistro (sic) tra Cavour e Urbano Rattazzi. Proprio la stasi politica dei governi della Destra Storica presieduti da Giovanni Lanza e da Marco Minghetti spingevano le “sinistre” a chiarirsi e a passare dall'“astensione” alla “partecipazione”. Sotto falsa identità ma sorvegliato dal governo, Giuseppe Mazzini morì a Pisa il 10 marzo 1872. L'“intransigenza” repubblicana faceva il gioco dei conservatori, anzi dei reazionari. L'esempio veniva da Garibaldi, eletto alla Camera subalpina per il collegio di Cicagna, in Liguria, dal 1849 e poi via via rieletto nei collegi di Corniglio, Nizza Marittima, Milano, Corleto, Napoli... Era un “rivoluzionario” con l'insegna “Italia e Vittorio Emanuele”.

Insomma, bisognava passare il Rubicone e fare i conti con la “monarchia rappresentativa”. Come spiegò Giosue Carducci, erano stati i patrioti a costringere Vittorio Emanuele II a prendere sulle spalle il “brut fardèl” dell'unificazione nazionale. Gli italiani “adulti” non potevano lasciarlo solo. Diversamente sarebbe stato costretto a cercare l'alleanza del Papa che lo aveva addirittura scomunicato.

Saffi da Forlì: un nuovo Marco Aurelio sul Campidoglio

Nell'estate del 1874 il bolognese Marco Minghetti presiedeva un governo con l'antico mazziniano Emilio Visconti-Venosta agli Esteri, Antonio Scialoja all'Istruzione, Silvio Spaventa ai Lavori Pubblici, Onorato Vigliani alla Giustizia: patrioti intemerati e di grande serietà. Garibaldini, mazziniani e radicali raccolti nella Consociazione romagnola decisero di radunarsi a discutere sulla linea da tenere nelle imminenti elezioni politiche. Il 1° agosto, da Caprera, Garibaldi scrisse a Celso Ceretti, Aurelio Saffi e al colonnello Cesare Valzania: “Ai fratelli nostri dei paesi che andate a percorrere, un saluto di cuore; e procurate di inculcare nell'animo loro che Massoni, Carbonari, Internazionali, ecc. devono schierarsi sotto il vessillo repubblicano, che, uniti, potrà condurci al compimento della nostra missione”. Era una dichiarazione di guerra contro la Corona? Niente affatto. Da anni l'Eroe esortava i “progressisti” a entrare nell'arena parlamentare come egli stesso aveva fatto da un quarto di secolo. Bisognava stare in Parlamento per usare le leve del potere a favore degli esclusi dal voto, dai dimenticati. Il 2 agosto ventotto “consociati romagnoli” si radunarono nella Villa Ruffi, sul colle di Covignano, presso Rimini. A presiederli fu Aurelio Saffi, deputato, iniziato massone nel 1862 nella loggia “Dante Alighieri” di Torino, animata da Ludovico Frapolli e Francesco Crispi. Il 2 agosto 1874 il ministro dell'Interno, Gerolamo Cantelli di Rubbiano li fece arrestare tutti come pericolosissimi cospiratori. In realtà stavano discutendo la linea da tenere contro i rivoluzionari veri, che stavano diffondendo anche in Italia il programma della Comune soffocata nel sangue a Parigi. Lì gli internazionalisti (o comunardi) che non caddero durante l'espugnazione della città da parte delle truppe inviate dal governo, provvisoriamente insediato a Bordeaux, furono spietatamente fucilati cimitero Père Lechaise o deportati nella Nuova Caledonia. Della loro utopia non doveva rimanere traccia. Quel dramma segnò la drastica divisione delle “sinistre” non solo in Francia ma in tutta l'Europa e oltre Atlantico. Lo spartiacque fu appunto la condotta dei democratici per promuovere l'“emancipazione popolare” e arginare il comunismo.

Gli internazionalisti non avevano dubbi: in tutte le sue componenti la borghesia era complice della “reazione”, somma di Corone e di Altari. Quindi andava spazzata via. Un'altra “internazionale”, però, quella ispirata dalla massoneria universale, riteneva invece che il progresso doveva procedere attraverso l'educazione, persona per persona. Gli internazionalisti paleo-marxisti erano contrari a qualsiasi collaborazione con le “istituzioni”, dalle amministrazioni locali ai governi centrali; i democratici invece miravano invece a valersene per accelerare il miglioramento delle moltitudini. Alla luce della storia diffidavano delle “masse” e delle “rivoluzioni”, che si traducevano in stragi e riportavano all'indietro le lancette dell'incivilimento.

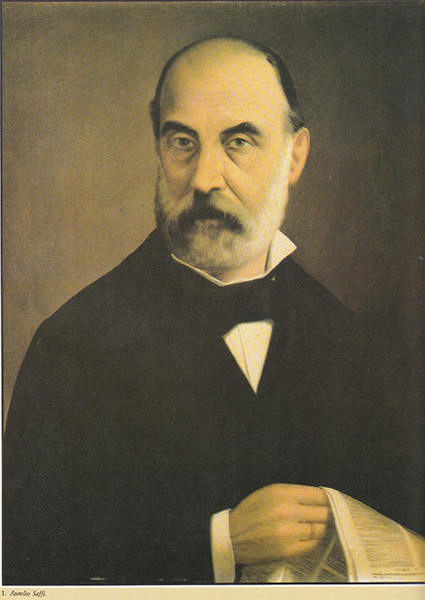

Quello, appunto, era il rovello di quanti si raccolsero a Villa Ruffi. Tra loro spiccavano due politici di lungo corso: Marco Aurelio Saffi (1819 -1890) e Alessandro (Sandrino) Fortis (1841-1909). Entrambi nativi di Forlì rappresentano due stagioni del “secolo lungo” che in Italia andò dalla Restaurazione del 1814-1815 alla vigilia della Grande Guerra.

Primo dei quattro figli del conte Girolamo, laureato in legge e filosofia a Ferrara, nel 1843 il ventiquattrenne Saffi si trasferì a Roma ove entrò nella cerchia del console degli Stati Uniti d'America G.M. Green. Eletto deputato alla Costituente istituita da Pio IX, dopo la fuga del papa da Roma a Gaeta, Saffi fu tra quanti tra l'8 e il 9 febbraio 1849, su proposta di Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino, proclamarono l'abolizione della sovranità pontificia e l'avvento della Repubblica, alla cui guida si pose con Carlo Armellini e Giuseppe Mazzini. Al suo crollo, l'11 luglio partì per l'esilio: Ginevra e poi l'Inghilterra, ove conobbe e sposò Giorgina Crawford, nata a Firenze e mazziniana. Ne ebbe quattro figli dai nomi patriottici, come Attilio ed Emilio, in onore dei fratelli Bandiera, fucilati dal Borbone nel vallone del Rovito (Cosenza). Nel 1860 raggiunse Mazzini a Napoli. Il 7 aprile fu eletto deputato nel collegi di Acerenza. Si dimise con altri esponenti della sinistra democratica nel 1864 per protesta contro le misure repressive del “brigantaggio meridionale” che, ormai privo di sostegni dall'estero e dopo la truce stagione delle esecuzioni sommarie chiusa grazie alla Legge Pica, andava affrontato con riforme socio-economiche più e meglio che con le armi. Nel 1867, dopo una seconda stagione in Gran Bretagna, ove conobbe lord Palmerston che lo apprezzò, Saffi tornò nella sua tenuta di San Varano, presso Forlì, nel cui collegio era stato eletto deputato. Dal 1873 assunse la guida dei mazziniani con Maurizio Quadrio, genero di Garibaldi, e Federico Campanella, già gran maestro del Grande Oriente incardinato nel Mezzogiorno e forte di centinaia di affiliati, tra i quali parecchi ecclesiastici.

Nel 1874 Aurelio Saffi puntò alla svolta generale. Ma il ministro dell'Interno del governo Minghetti, il conte Gerolamo Cantelli di Rubbiano caricò come un toro infuriato. I “consociati romagnoli”, tra i quali Alessandro Fortis, massone, futuro presidente del Consiglio, il genovese Felice Dagnino ed Eugenio Valzania, furono ammanettati, incatenati due a due e tradotti in treno a Spoleto, nella cui fortezza, adattata a carcere, furono ammassati tutti insieme in uno stanzone, senza che neppure fosse stato spiccato nei loro confronti un ordine di cattura. Pura “bestialità”, come deplorò Giosue Carducci. Per un attimo si temette il peggio. L'anarchico russo Michail Bakunin diramò il Manifesto del comitato italiano per la rivoluzione sociale che incitò: “Allo schiavo esser suo primo dovere quello di insorgere e ai soldati quello di disertare”.

Seguirono altri arresti: il “fratello”Andrea Costa, allievo di Carducci e dal 1882 primo deputato socialista, e Alberto Mario (non massone), di cui molto e bene ha scritto Gianpaolo Romanato. Le elezioni dell'8-15 novembre 1874 segnarono l'avanzata delle sinistre, soprattutto nel Mezzogiorno. Saffi venne eletto deputato nel collegio di Rimini. Mentre Cantelli studiava un progetto per dichiarare fuori legge le opposizioni democratiche e condannare al domicilio coatto da uno a cinque anni gli avversari del governo, il primo a capire la necessità di una svolta vera fu Vittorio Emanuele II, che nel 1875, affiancato dal generale Giuseppe Medici, antico garibaldino, ricevette al Quirinale Garibaldi. Sorreggendosi sulle grucce per i perenni postumi della ferita subita ad Aspromonte, l'Eroe espose al re i piani per fare di Roma una città moderna: arginare il Tevere, aprire un porto commerciale a Ostia e collegarlo con un canale alla Città Eterna, dotata di area industriale. “Agricoltore”(come si era annotato alla Camera dei deputati) Garibaldi parlava non solo per chi disertava le urne ma soprattutto per quanti non avevano diritto di voto e che dalle classi dirigenti si attendevano riforme vere.

Il 18 marzo 1876 il governo Minghetti fu messo in minoranza. Il Re incaricò Agostino Depretis, capofila della Sinistra storica, di formare il nuovo ministero che ebbe all'Interno Giovanni Nicotera, sopravvissuto di misura alla spedizione guidata da Carlo Pisacane nel Mezzogiorno, finita tragicamente presso Sapri. Deputato della sua nativa Forlì dal 1887, alla testa dell’Associazione democratica bolognese, con i “fratelli” Carducci e Ceneri, nel 1886 Saffi venne chiamato dal gran maestro Adriano Lemmi nella celebre loggia “Propaganda massonica”: un concentrato di personalità di spicco della Terza Italia, vera e propria “vetrina” di patrioti pronti a far quadrato attorno alla Corona, unico pilastro del rinnovamento civile, come si vide con il nuovo codice penale (dovuto a Giuseppe Zanardelli, iniziato in loggia trent'anni prima a Torino) che abolì la pena di morte, ponendo l'Italia all'avanguardia.

Quel “mondo” va riscoperto e capito mentre oggi le votazioni segnano la divaricazione tra eletti e delusi, tra mestieranti del potere e quanti si preoccupano per la tenuta della democrazia parlamentare. L'interrogativo è destinato a divenire più assillante col rinnovo del Parlamento europeo l'anno venturo: un appuntamento che sta all’Italia odierna come gli eventi di un secolo e mezzo addietro stettero a quella appena nata, quando i suoi “popoli” furono unificati in pochi anni grazie a leggi innovative e con le enormi, costose ma indispensabili infrastrutture per il progresso civile ed economico-sociale della Nuova Italia.

Quando il 10 aprile 1890, appena settantenne, si avviò all'Oriente Eterno, Marco Aurelio Saffi aveva motivo di ritenersi pago del ruolo svolto per la patria. Era un lettore degli scritti di Mazzini e, ancor più, dell'Ecclesiaste.

in: "Giornale del Piemonte e della Liguria", 21/5/2023